兩年前,小唐老師去一家公司審核,公司的董事長花了一個多小時和小唐老師談公司未來的規劃和定位,談“工業4.0”,聽著那些“高大上”的未來構想,感受著董事長的熱情,小唐老師也不由得跟著憧憬起來了!

可是走到生產現場,看到除了現場報警系統不響,其他地方都“吱吱”做響的生產設備的時候。小唐老師的內心是奔潰的!!!

很多人都在談“工業4.0”,很多企業都想和“工業4.0”搭上邊,可到底什么是“工業4.0”呢?讓我們來看看。

1、什么是“工業4.0”

“工業4.0”最早由德國政府提出,在2013年4月的漢諾威工業博覽會推出后被大家所熟知。

工業4.0,即“第四次工業革命”,其總體目標是實現“綠色的”智能化生產。

既然有4.0,那就一定有3.0,2.0和1.0。它們的區別在哪里呢?

與前幾次工業革命相比,工業4.0通過充分利用信息通訊技術和網絡空間虛擬系統(信息物理系統Cyber-Physical System)相結合的手段,將制造業向智能化轉型。

其具體內涵可以通過下圖來理解體會。

本圖來源于網絡

2、怎么去理解“工業4.0”

以上內容都是些概念性的、高大上的東西,相信很多人看完還是“云里霧里”。

下面小唐老師換個角度幫助大家理解一下。

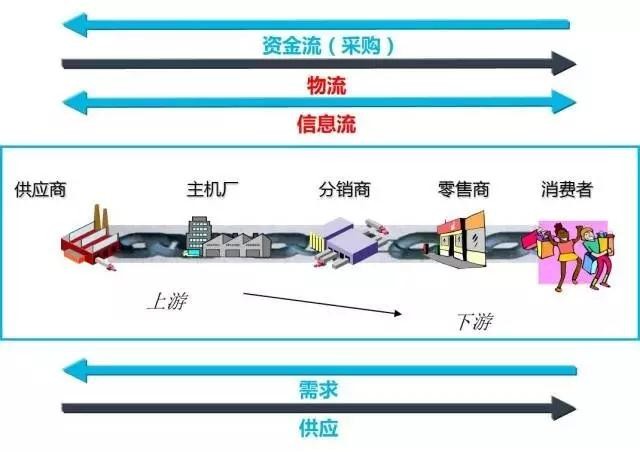

以汽車制造行業為例,整車誕生過程中一直有很多“流”在起作用,比如說資金流、物流、信息流等。

所謂的“物”流,講的就是具體的零件或產品的“流動”。這是絕大多數人關心的東西,這也是前三次工業革命所局限的地方。

第四次工業革命側重于“信息”的流。“工業4.0”最核心的內容在于“信息”與“實物”的完美匹配,將制造業與信息產業進行融合。

小唐老師現在餓了,手里剛好有個“面包”。

“面包”本身是“物”。

小麥——面粉——烘烤成面包——銷售到便利店——小唐老師買回來

這個過程就是“物”流(物的流動)。

“面包”背后有巨量的“信息”,比如

面包的生產日期、品牌、數量、在哪家便利店被賣出的,經手的營業員是誰,當時烘烤的工藝是什么樣的(烘烤溫度、烘烤時間、用了多少面粉和配料等),面粉的生產日期是什么時候,采成面粉的小麥生長環境如何(生長了多久,用了什么化肥和農藥,用了多少,種植地有沒有被污染等),小麥的種子不是轉基因等。

以上信息的傳遞就是“信息”流(信息的傳遞)。

得益于計算機處理速度的加快,信息存儲成本的降低,更多的“面包”信息被“保留”下來,并且很容易各個渠道(生產者、渠道商、購買者)的人獲得,工業4.0的概念便應運而生。

哇!

好棒呀!!

這么多信息!!!

可是這些信息有啥用!!!!

我只是想安靜的吃個面包而已!!!!

3、“工業4.0”有啥用?

要想了解工業4.0具體作用,我們還是要從“面包”回到“工業”。吃貨朋友請稍稍忍耐一下。

在制造過程(工業)中,工業4.0有以下關鍵詞:

連接:把生產線、工廠、設備、工藝、供應商、產品和客戶緊密地聯系在一起

數據:產品數據、設備數據、工藝數據、工業鏈數據、運營數據、財務數據、銷售數據、消費者數據

集成:無處不在的傳感器、嵌入式終端系統、控制系統、通信設施通過CPS形成一個智能網絡。

通過這個智能網絡,使人與人、人與機器、機器與機器、以及服務與服務之間,能夠形成一個互聯,從而實現橫向、縱向和端到端的高度集成。

一句話概括:通過集成技術,用數據將對象連接起來。

這些連接的作用也可以用一名話總結:有效的信息越多,溝通越流暢,犯錯誤的可能性(公差)越小,可降成本空間越大,最終實現智能化的生產。

(審核編輯: 智匯張瑜)

分享