【引言】

納米材料和納米技術在最近幾年得到了科學界的重視,其在各個領域的應用都越來越廣泛。由于納米材料的特殊的尺寸效應,納米顆粒、納米管以及各種納米技術在生物醫學方面的應用正蓬勃發展,勢頭十足。迄今為止,已經開發了許多納米系統作為抗生素替代品用于細菌感染的治療。然而,這些先進的系統由于其非目標聚集性和隨后的副作用,因此受到限制。

【成果簡介】

近日,國家納米科學中心王浩研究員和喬增瑩副研究員(共同通訊作者)等人論證了病理驅動的自組裝納米結構,由于組裝誘導保留(AIR)效應,其在目標位置顯示出超強的積累與保留能力。受此效應的啟發,本論文論述了一種新的抗菌策略——“活體原位重組裝”策略,在酶的輔助下,抗菌活性納米粒子由球形轉變為纖維結構,從而在細菌感染部位同時實現長期積累與增強抗菌的功效。相關成果以題為“An “On-Site Transformation” Strategy for Treatment of Bacterial Infection”發表在Adv. Mater.上。

【圖文導讀】

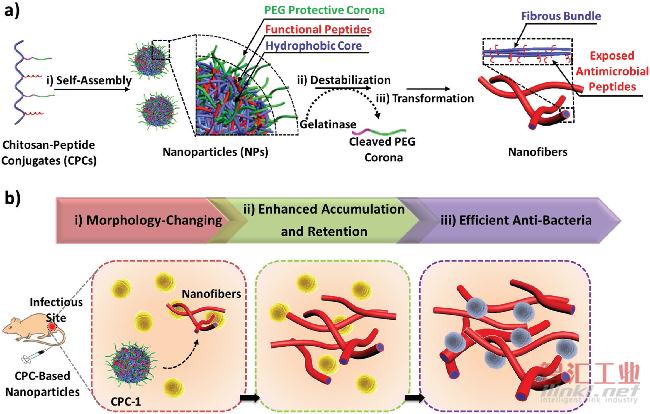

圖1 CPC的自組裝示意圖和酶誘導形態轉變的原理

a)i)CPC自組裝到含PEG殼層的納米顆粒中;ii)在明膠酶存在下裂解可降解的肽,從而剝去保護殼層;iii)疏水/親水平衡的破壞導致殼聚糖的鏈鏈氫鍵相互作用,自發促進纖維結構的自組裝重組;

b)i)在感染性微環境中,積累在感染位點的CPC納米顆粒被由明膠酶陽性細菌產生的明膠酶切割,引發原位形態轉化;ii)纖維狀納米結構在感染組織內原位產生,使納米材料得以積聚且其保留時間延長;iii)外露抗菌肽的納米纖維顯示出高效的抗菌能力。

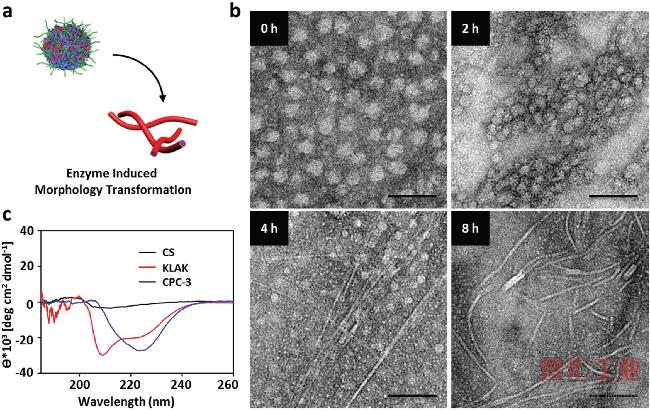

圖2 CPC-1的可變性特征

a)CPC-1在酶誘導下的形態轉化示意圖;

b)將CPC-1納米粒子浸入明膠酶(10μg/mL)三羥甲基氨基甲烷緩沖溶液(pH 7.4)一段時間后,每個時間段代表性的TEM圖像;比例尺,100nm;

c)在PB溶液(10×10-3 M,pH 7.4)中殼聚糖(0.5 mg/mL),KLAK肽和纖維CPC-3(100×10-6M,基于KLAK)的CD光譜。

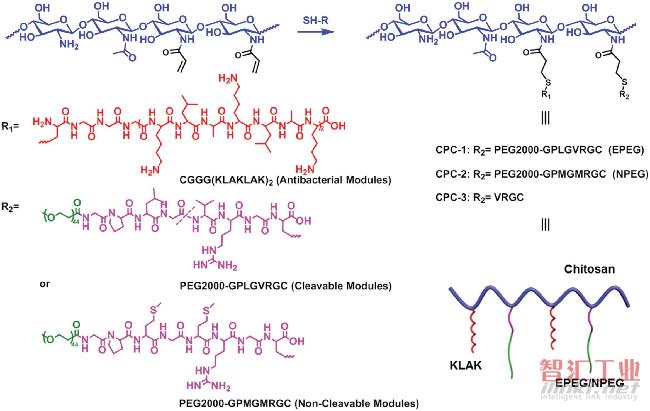

圖3 CPCs的合成方案

R1代表抗菌肽KLAK;共軛物命名為CPC-1和CPC-2;當R2表示EPEG(具有PEG2000末端的明膠酶切割肽(GPLGVRGC))和NPEG(具有PEG2000末端的對照肽(GPMGMRGC))時。合成物CPC-3是用于模擬明膠酶裂解CPC-1后的產物。

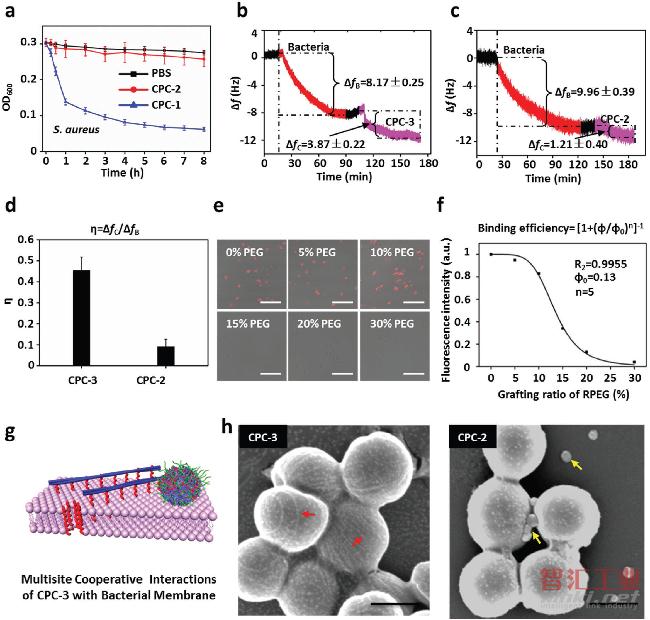

圖4 體外CPCs與細菌的相互作用

a) 用CPC-1和CPC-2處理過的金黃色葡萄球菌溶液的渾濁度;a) 用CPC-1和CPC-2處理過的金黃色葡萄球菌溶液的渾濁度;

b) 將CPC-3溶液注入石英晶體微天平腔室后,其典型的頻率變化曲線。ΔfB和ΔfC分別表示細菌和CPC的頻率變化;

c) 將CPC-2的不同溶液注入石英晶體微天平腔室后,頻率變化的典型曲線。ΔfB和ΔfC分別表示細菌和CPC的頻率變化;

d)每單位細菌的吸附質量η=ΔfC/ΔfB=ΔmC/ΔmB,其中ΔmC是CPC的吸附質量,ΔmB是細菌的吸附質量;

e)具有不同PEG接枝比例的熒光標記的CPC-1和金黃色葡萄球菌在靜態培養物中培養1小時的熒光圖像。細菌的熒光強度與CPC-1的EPEG接枝率成反比。比例尺,10μm;

f)Hill指數,n=5,表明纖維CPC-1與細菌表面有強烈的多位點結合;

g)CPC-3對細菌的多位點結合模式示意圖;

h)用球形CPC-2和纖維CPC-3培養1小時的金黃色葡萄球菌的SEM圖像。黃色和紅色箭頭分別表示納米顆粒和納米纖維。比例尺,500 nm。

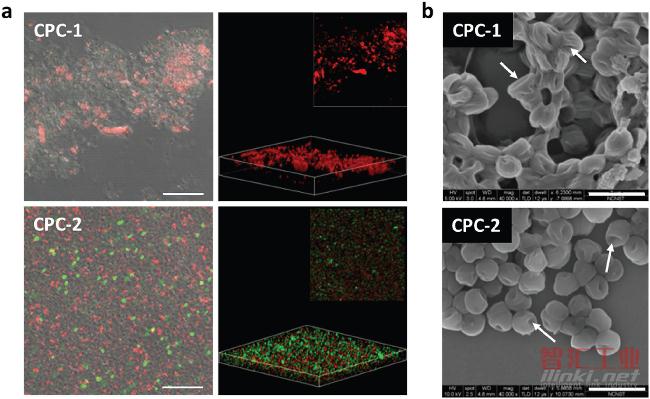

圖5 體外CPCs的抗菌活性

a)培養在明膠酶陽性細菌(革蘭氏陽性菌,金黃色葡萄球菌)的CPC-1(頂部)和CPC-2(底部)殺傷效力的2D和3D共聚焦顯微鏡圖像。 比例尺,10μm;

b)用CPC-1(頂部)和CPC-2(底部)(300×10-6 M)培養6-8小時的金黃色葡萄球菌的形態,箭頭表示細菌膜的損傷,塌陷和融合。 比例尺,2μm。

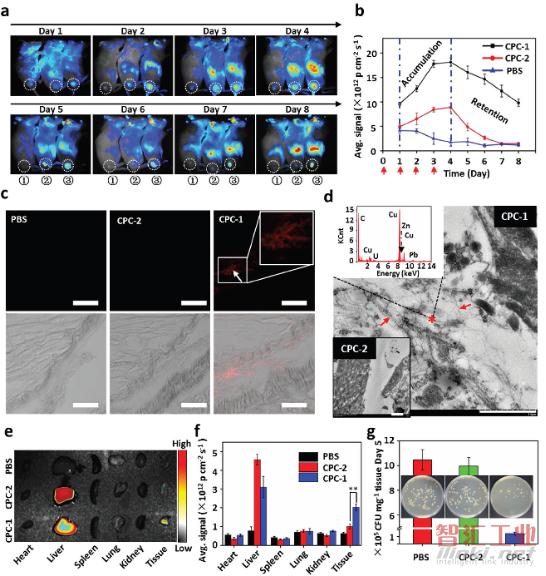

圖6 體內CPCs的累積、保留及其抗菌性

a)注射①PBS后的金黃色葡萄球菌的體內近紅外熒光成像,②CPC-2,③CPC-1。使用PBS緩沖溶液(pH 7.4)作為對照。白色的圓圈表示感染部位;

b)感染部位在不同時間的平均熒光信號。紅色箭頭表示在第0天,第1天,第2天和第3天進行注射;

c)注射PBS,CPC-2和CPC-1的小鼠感染組織切片的CLSM圖像。箭頭表示纖維狀熒光信號。插入圖是白色箭頭區域的高倍率圖像。比例尺,100×10-6m;

d)與用CPC-2(下方插入圖)處理后的感染部位相比,尾靜脈內注射8天CPC-1后,在金黃色葡萄球菌感染部位形成的納米纖維的TEM圖像。箭頭表示纖維結構。比例尺,1μm。在感興趣區域獲取的相應的能量色散圖在圖d(上方插入圖)中由紅色星標記;

e)由PBS,CPC-2和CPC-1后處理8天的組織和主要器官的體外近紅外熒光圖像;

f)尾靜脈注射8天后主要器官的平均熒光信號。平均熒光信號值表示為平均值±S.D(N=6)。星號(**)表示**P<0.01的統計學意義;g)在第5天對在感染區域存活的金黃色葡萄球菌進行量化。插入圖表示注射有PBS,CPC-1和CPC-2的小鼠感染組織的細菌菌落。誤差線由每組5只小鼠確定。

【小結】

王浩研究員等人開發了一種含有明膠酶裂解EPEG和抗菌肽KLAK的CPCs,其在反應過程中自組裝成納米顆粒。CPC-1的重組通過暴露的KLAK和細菌膜之間的多位點協同靜電結合模型,顯著提高了納米材料與細菌之間的相互作用,抗菌功效明顯增強。與不變型CPC-2相比,可轉化的CPC-1的保留時間更長且體內抗菌性能更佳。

(審核編輯: 林靜)

分享