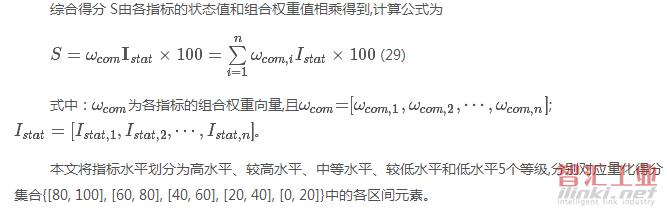

網絡堅強度是交直流混合微電網構建與運行的基礎,可體現系統的容量、結構合理性以及抗干擾能力。在定義網絡堅強度和描述其表現的基礎上,提出了一套交直流混合微電網的網絡堅強度評估指標體系。該體系基于系統對堅強度的需求層次,衍生出結構、容量、聯絡程度、備用大小和故障轉移能力等相關指標,考慮了節點和支路的分布情況、節點和支路的供電能力以及交流和直流微網的容載比等因素。同時提出了可體現數據獨立性和波動性的獨立信息熵權法,并運用基于獨立信息熵權-層次分析-主成分分析(independentinformationentropy-analytichierarchyprocess-principalcomponentanalysis,IIE-AHP-PCA)的分層組合評價模型對網絡堅強度進行評估。通過算例證明,所提出的指標體系與評價方法合理有效。

0引言

在構建堅強智能電網的背景下,微電網作為聯系電源與負荷的重要系統,其堅強度是系統穩定、高效運行的基礎,會直接影響智能電網的堅強度,因此,對微電網的堅強度評估有重要意義。交直流混合微電網作為微電網的新興結構,還未大量開展建設,對所提出的結構進行堅強度評估有利于其建設與發展。

目前,現有研究集中于對傳統交流或直流微電網的可靠性和經濟性進行評估。文獻[1]利用短期停運的量化模型,構建了狀態變量和組件故障的關系,并基于此建立了可靠性評估模型;文獻[2]基于隨機模型研究了保護系統對系統可靠性的影響;文獻[3]構建了微網的綜合效益評估模型,說明了用戶負荷重要性程度和微網建設地點對投資合理性的影響;文獻[4]建立了包括投資建設、運行維護以及回收利用的全生命周期內經濟性評估系統。

對于堅強度的評估,目前研究中的指標體系尚不全面。文獻[5]從裕度和抗毀性2個角度對配電網的網架堅強度進行了評估,但沒有考慮網架本身的結構特點;文獻[6]僅考慮系統的結構堅強度,從支路、節點、運行情況三方面評估了結構堅強度。與堅強度相關的還有系統的魯棒性、生存性、抗毀性和脆弱性等,文獻[7]基于抽樣優化對控制策略進行了魯棒性評估;文獻[8]通過系統的生存性評估對電網中的關鍵線路進行了識別;文獻[9]基于有權網絡的抗毀性評估方法,建立了中壓配電網網絡結構的抗毀性評估模型;文獻[10]研究了復雜電力系統的固有脆弱環節識別和系統整體脆弱性評估。

而對于微電網的堅強度,尤其是交直流混合微電網的堅強度鮮有研究。為此,本文提出了一套交直流混合微電網的網絡堅強度評估指標體系。目前研究中對網絡堅強度的定義尚較狹隘,本文首先更全面地定義了微電網的網絡堅強度,然后同時考慮結構水平、供電裕度、聯絡程度以及交直流混合微電網的特點等因素,從結構、容量、聯絡程度、備用大小和故障轉移能力等角度構建了網絡堅強度的評估指標體系。接著又提出了一種新的賦權方法—獨立信息熵權法,并將該客觀賦權法與主成分分析法、層次分析法相結合,構成分層組合評價法來對各指標賦權,實現了評估。

1微電網的網絡堅強度

本文將微電網的網絡堅強度定義為其承受各種擾動時維持系統穩定的能力,是微電網的結構和容量合理性、對負荷的承受能力以及抗毀能力的綜合體現。這種能力具體表現為:

1)微網內各電源分配合理,自消納負荷能力強,僅存在少量不平衡功率。

2)微網中某元件出現故障時,故障元件下游負荷仍能正常供電。

3)在對現有負荷的供電基礎上,能承受一定的負荷增長,即有一定的供電裕度。

4)網絡的連通度較高。

2交直流混合微電網的網絡堅強度評估指標體系

2.1評估指標的選取原則

根據網絡堅強度的定義和表現,構建交直流混合微電網的網絡堅強度指標體系時,應滿足以下幾點原則:

1)指標的全面性。指標體系中的指標可全面體現評價對象的各項信息,能系統地反映網絡堅強度。

2)指標與評估目標的一致性。指標應反映評估目標,是評估目標的具體細化。

3)指標的相互獨立性。各指標之間基本互不相關。

4)指標的易獲取性。指標數據可通過簡單的計算或測量得到,且具有一定的可操作性。

2.2指標體系的構建

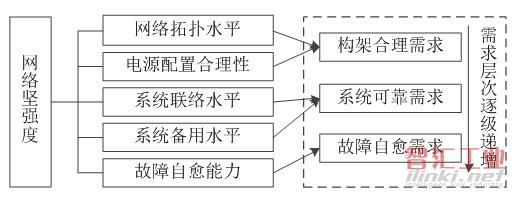

要構建網絡堅強度的指標體系,需明確其核心價值,而需求是價值的體現。因此,該指標體系本質上是利益相關者堅強度需求滿足程度的衡量。為保證指標系統的完整性,本文參照馬斯洛需求層次理論,并結合網絡堅強度的定義,依據利益相關者的需求不被滿足所造成的后果嚴重程度,對堅強度的需求進行層次劃分。堅強度需求的構成與其對應的一級指標如圖1所示,構架合理是底層需求,系統可靠是基本需求,故障自愈是上層需求,各需求層次由低到高、逐級提升。該方法可使指標體系層次分明、內容完備、便于應用。下面為各層次需求的影響:

1)構架合理需求。該需求不被滿足時,會給利益相關者帶來巨大的損失。

2)系統可靠需求。該需求不被滿足時,雖不至于帶來巨大的損失,但會對正常的運行帶來不利影響。

3)故障自愈需求。該需求不被滿足時,雖不會影響正常運行,但會造成運行效益的降低。

圖1堅強度的需求構成與其對應的一級指標

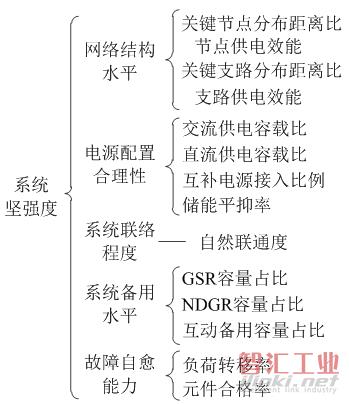

本文將交直流混合微電網網絡堅強度評估的指標體系分為2層。從各需求層出發,根據能力與需求的關系,構建一級指標。再將每個一級指標作為一種特性,根據其組成部分和影響因素對其進行分解,形成二級指標。一級指標是各需求下綜合能力的核心體現,反映了網絡堅強度各特性的總體情況;二級指標是堅強度需求在結構、容量、聯絡程度、備用大小以及故障轉移能力上的具體表現。

2.3各指標的含義及其計算方法

1)網絡結構水平。

網絡結構水平代表網絡中節點和支路分布情況的優劣,該指標可通過節點和支路自身分布情況與節點和支路的供電能力來衡量。因此,該一級指標可分為關鍵節點分布距離比、節點供電效能、關鍵支路分布距離比和支路供電效能這4個二級指標。

節點含權介數、支路含權介數以及關鍵節點分布距離比、關鍵支路分布距離比的定義已在文獻[6]中給出,節點/支路含權介數表征其電能傳輸能力。但文獻[6]僅考慮了網絡自身分布情況,沒有考慮到網絡構架應計及負荷的分布,只有參照負荷的分布來構建網絡,結構才更加合理。為補充現有研究的缺失,本文通過定義節點供電效能和支路供電效能來體現系統網架的供電合理性。

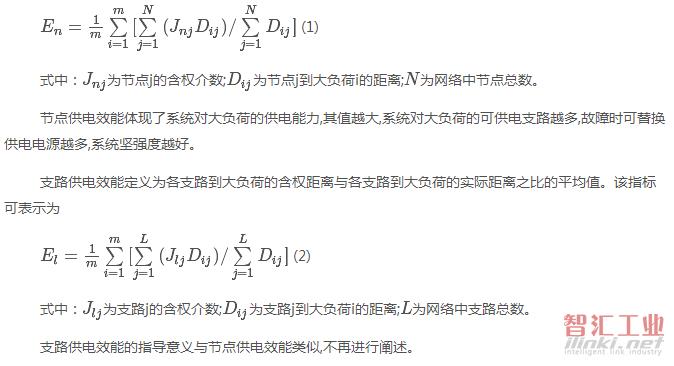

節點供電效能定義為各節點到大負荷的含權距離與各節點到大負荷的實際距離之比的平均值。對網絡中所有負荷從大到小進行排序,選取前m個作為大負荷。該指標可表示為

2)電源配置合理性。

電源配置合理性指系統中各電源容量的配置合理程度,該指標可細化為交流供電容載比、直流供電容載比、互補電源接入比例、儲能平抑率4個指標。

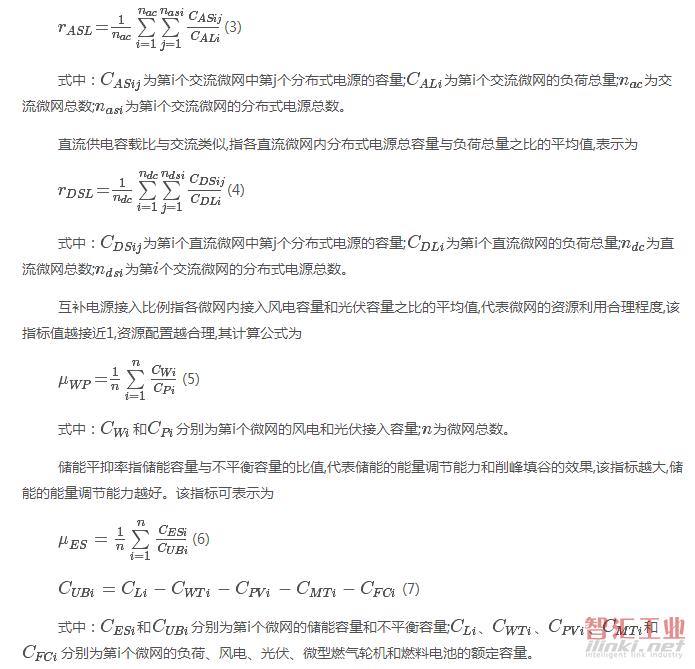

交流供電容載比指各交流微網內分布式電源總容量與負荷總量之比的平均值,體現交流微網的供電能力,其值越大,分布式電源與負荷的合理搭配程度越高,主網供電越少,線損越小。該指標可表示為

3)系統聯絡程度。

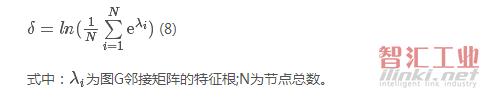

對于一個網絡圖G,網絡中任意2個節點間連通的路徑數越多,部分路徑故障時可通過其它路徑連通的概率越大,網絡的堅強度越高。在抗毀性研究[11-12]中,定義了自然連通度,該指標可有效度量網絡結構中所有節點間可替代路徑的冗余度,其計算公式為

4)系統備用水平。

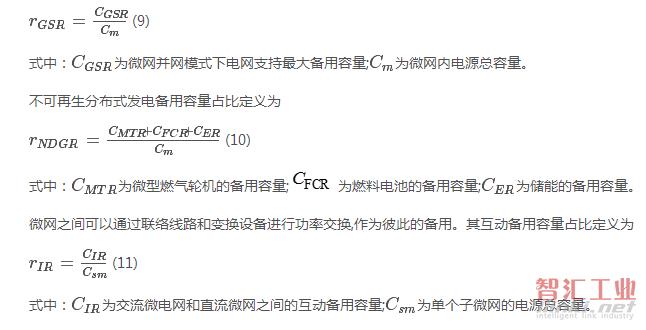

系統備用包括外部和內部的備用,外部備用水平的指標為大電網支持備用(gridsupportreserve,GSR)容量占比,內部備用水平的指標包括不可再生分布式發電備用(non-renewabledistributedgenerationreserve,NDGR)容量占比和互動備用容量占比。大電網支持備用容量占比定義為

5)故障自愈能力。

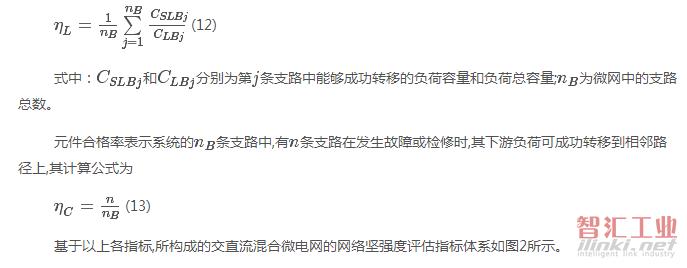

故障自愈能力可通過故障時供電轉移水平來衡量,因此其二級指標包括負荷轉移率和元件合格率[5]。

交流或直流微網中某條支路發生故障時,該支路下游的負荷需要轉移到相鄰供電路徑。但由于相鄰供電路徑本身容量的限制,該支路下游負荷可能不能完全轉移到相鄰供電路徑,負荷轉移率就表征這種情況下系統對負荷供電的靈活性和可靠性,其計算公式為

3基于IIE-AHP-PCA的分層組合評價模型

3.1二級指標的評價模型

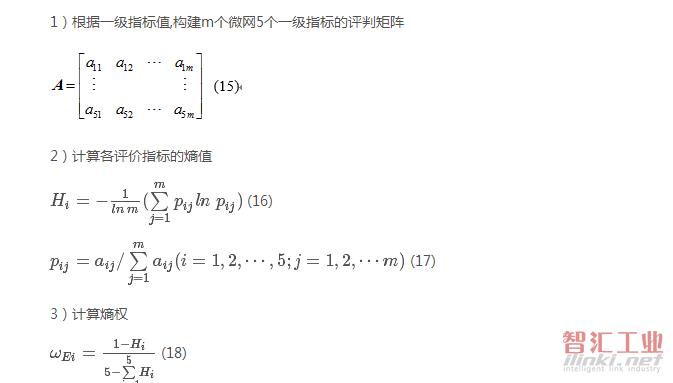

本文先對m個微網的r個二級指標建立評價模型。在同一一級指標所對應的二級指標中,每個指標之間存在一定相關性,若直接分析不僅復雜,還可能由于共線性而無法得到準確的結論。而主成分分析(principalcomponentanalysis,PCA)的核心思想是提取主成分分量,使其盡量保留完整的原有信息的同時彼此不相關,適用于對相關性較強的指標賦權[13]。因此,對二級指標值進行主成分分析,計算主成分,進而得到一級指標值[14],具體計算步驟為:

圖2交直流混合微電網的網絡堅強度評估指標體系

3.2一級指標的評價模型

3.2.1賦權方法

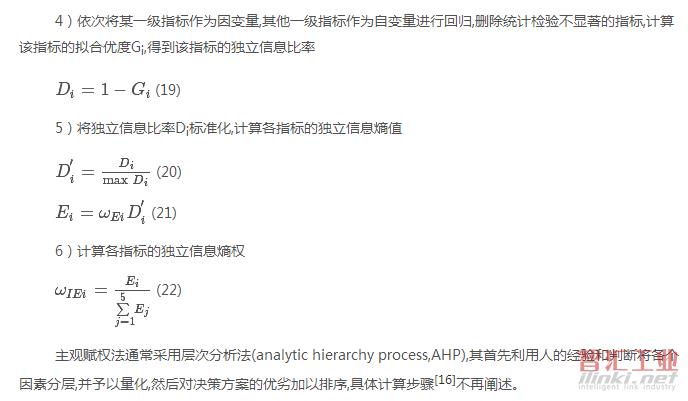

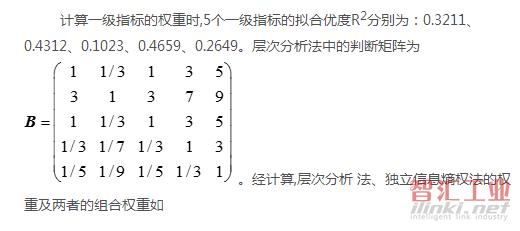

線性客觀賦權法可分為3類:1)基于指標間相關關系的賦權法,如復相關系數法;2)指標提高難度的賦權法;3)基于指標差異程度的賦權法,如熵權法、變異系數法、灰色關聯法等[15]。線性客觀賦權法是根據數據本身所提供的信息進行賦權的。而指標數據所能提供的信息包括2方面:1)指標數據自身的信息,如數據波動信息;2)指標數據信息的獨立性,可通過計算以某指標為因變量、其他指標為自變量進行回歸的擬合優度R2,得到能提供獨立信息的程度1-R2。第1類賦權法僅能提供信息的獨立程度,第3類賦權法僅能提供信息的波動程度。

獨立信息熵權法(independentinformation-entropyweighingmethod,IIE)是一種將第1類和第3類方法相結合的客觀賦權法。其權重既能體現指標的波動信息,又能反應指標的獨立程度。基于獨立信息熵權法的權值求解步驟如下:

3.2.2組合賦權方法

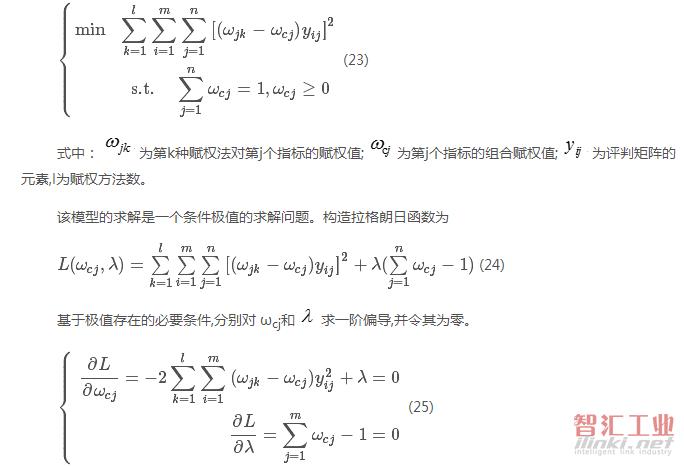

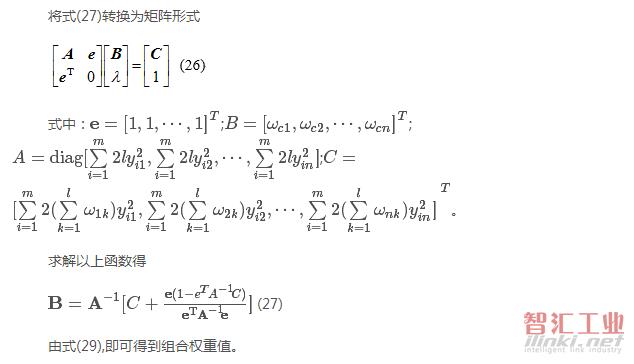

為兼顧評價者的主觀判斷和評價對象的內在聯系,本文采用基于離差平方和的最優組合賦權法來將主、客觀權重相結合[17],其基本思想是使組合權重值與原權重值之間的偏差最小,模型[18]如下。

3.3評分方法

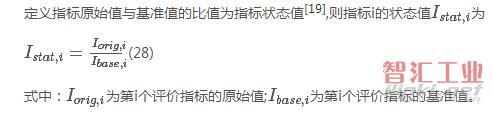

3.3.1指標狀態值

3.3.2綜合得分

4算例分析

4.1基礎數據

4.1.1系統構成

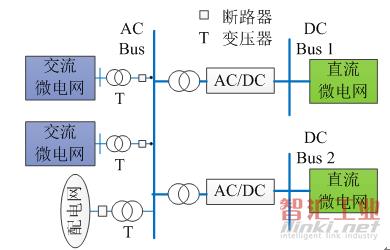

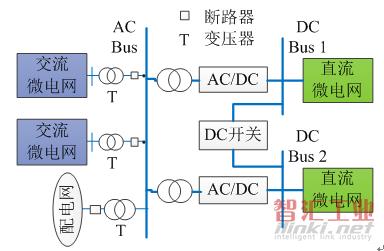

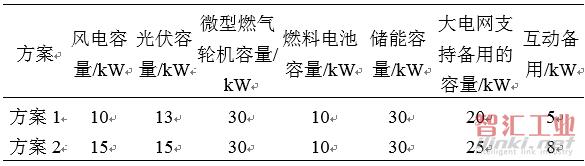

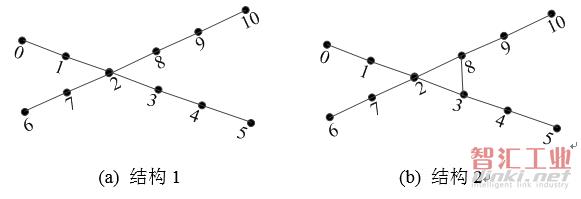

本文根據2種結構(如圖3和圖4所示)和2種電源容量分配方案(如表1所示),構建出3種交直流混合微電網:1)微網結構為結構1,電源容量分配為方案1;2)微網結構為結構1,電源容量分配為方案2;3)微網結構為結構2,電源容量分配為方案2。交、直流微網采用Benchmark低壓微網系統[20]。

圖3交直流混合微電網的結構1

圖4交直流混合微電網的結構2

表1電源容量分配方案

從圖3、4可以看出,2個結構的差別在于,結構2中2個直流微網母線是通過DC開關相連接的,促使2個微網的電氣距離變小,負荷轉移能力增強。

4.1.2基礎數據的計算

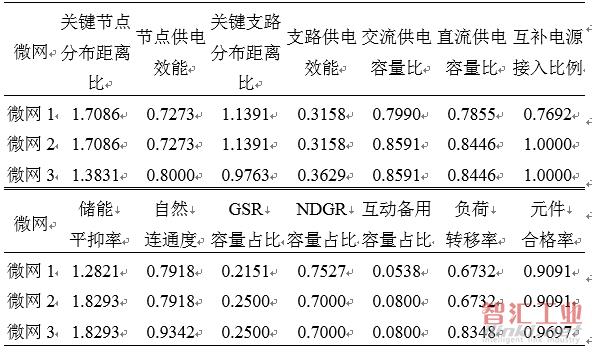

根據微網的結構1和結構2以及benchmark微網系統的結構,計算網絡結構水平的各二級指標值。每個交流微網的負荷總功率為116.4kW,每個直流微網的負荷總功率為118.4kW,結合表1中電源容量的分配方案,計算電源配置合理性和系統備用水平的各二級指標值。根據圖5,列出2種結構的鄰接矩陣,求出特征值,進而得到自然連通度。計算微網1的元件合格率時,由于其各子微網沒有直接連通,導致變壓器或整流器故障或切除后,該微網無法得到主網或其它微網的備用支持,有6個元件會導致這種情況,因此元件合格率為60/66,同理微網3的元件合格率為64/66。通過計算得到的原始數據如表2所示,基準值與狀態值見附錄。

圖5 2種結構的圖

表2指標的原始數據

4.2權重計算

對各二級指標進行主成分分析時,取累計貢獻率超過85%時前p個主成分可體現所有指標。經計算,各微電網的一級指標狀態值如表3所示。

4.3計算結果及分析

經計算,各微網的一級指標狀態值、權重及總得分如表4所示。可以看出,對于網絡結構水平,微網3較低,主要由于其所加支路導致關鍵節點分布距離比和關鍵支路分布距離比變小;對于電源配置合理性,微網1較低,因為容量方案1相對方案2的合理性更低;對于系統聯絡程度,結構2所加支路促使微網3的聯絡程度更高;對于系統備用水平,方案2的備用容量更大,使微網2和3的備用水平更高;對于故障自愈能力,結構2的支路更多,負荷可轉移路徑更多,因此自愈能力更強。對比各一級指標的權重,可以得出,電源配置合理性對堅強度的影響最大,其次是網絡結構水平。

觀察總得分可知,微網3的得分最高,微網2次之,微網1最低,微網2和微網3的網絡堅強度處于較高水平,微網1則處于中等水平。因為容量方案2相對于方案1在電源配置合理性和系統備用水平上有優勢;結構2相對于結構1在系統聯絡程度和故障自愈能力上有優勢,但在網絡結構水平下的關鍵節點分布距離比和關鍵支路分布距離比上有劣勢。因此,微網1相對于微網2和微網3,堅強度較低;微網3相對于微網2,堅強度略高。根據以上分析,評估結果與理論分析一致,所以該評估方法可有效評估某交直流混合微電網的堅強度,具有一定的可信度。

若單一地用網絡結構水平說明網絡堅強度,微網1和微網2的水平一致,且比微網3大,與各微網的整體水平不符,且不能區分微網1和微網2;若單一地用系統備用水平說明網絡堅強度,則不能體現三者結構對堅強度的影響,因此,本評價體系更加客觀、全面。

4.4抗毀能力的對比

以圖5中支路0-1、1-2、2-3、3-4、4-5和6-7為例,從0-1開始對支路進行故障處理,計算故障支路數為1到6時各微網的得分變化率,結果如

圖6所示。得分變化率可以體現系統的抗毀能力,得分變化率越小,抗毀能力越好。

可以觀察到,微網3的得分變化率始終最小,

圖6隨故障支路數變化的各微網的得分變化率

微網1在多數情況下得分變化率最高,說明微網3相對微網1和微網2的抗毀能力較強。因此,堅強度越高,系統的結構與容量合理性越強,其抗毀能力越強。

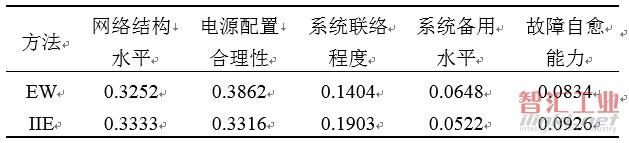

4.5獨立信息熵權法的優勢

表5熵權法和獨立信息熵權法的權重

Tab.5Entropyweightandindependentinformation-entropyweight

電源配置合理性和系統備用水平存在一定的相關性,而EW權重中兩者的權值較大,并不合理。通過計算獨立信息水平對其矯正,其獨立信息比率較小,使兩者的IIE權重變小。因此,獨立信息熵權法的權重更加合理,其擁有現有線性客觀賦權法的所有優點,可同時依據數據的獨立信息和變異程度進行評價。指標數據所提供的獨立信息越多,權重越大;指標信息的波動程度越大,權重越大。該方法可充分體現現有數據的特點,豐富當前客觀評價體系。

5結語

本文基于結構和容量的合理性,根據堅強度的各需求層次建立了交直流混合微電網的網絡堅強度評估指標體系。并運用基于IIE-AHP-PCA的分層組合評價法,對構建的三個交直流混合微電網進行堅強度評估。通過算例分析得到以下結論:

1)該指標體系可對交直流混合微電網進行有效評估,各指標可系統地體現網絡堅強度的不同特征,相對于單一用網絡結構水平或系統備用水平來說明網絡堅強度,該方法更加客觀、全面。

2)電源配置合理性對網絡堅強度的影響最大,其次是網絡結構水平。

3)網絡堅強度越高,系統的結構與容量合理性越強,其抗毀能力越強。

4)獨立信息熵權法可同時體現數據的波動程度和獨立程度,使權重更加合理。

(審核編輯: Doris)

分享