“茶。香葉、嫩芽。慕詩客、愛僧家。”我國的茶文化有深厚底蘊,茶葉的生產同樣歷史悠久。21世紀以來,我國的經濟發展促使人們生活理念轉變,帶動茶葉產銷的產品結構調整。

據農業部的統計,2017年全國茶園面積增加130萬畝,紅茶、黑茶、白茶等茶類產量占比26%,比上年提高1.2個百分點。同時,柑普茶、柑紅茶、花草茶等特色產品及超微茶粉、抹茶、茶飲料、茶保健品等精深加工產品進一步增加。從數據中可看到,有資源比較優勢和市場競爭力的產品發展迅速,同時深加工茶產品得到了快速的增長。這種增長取決于我國主要茶產品的加工技術,包括初級加工和深加工。

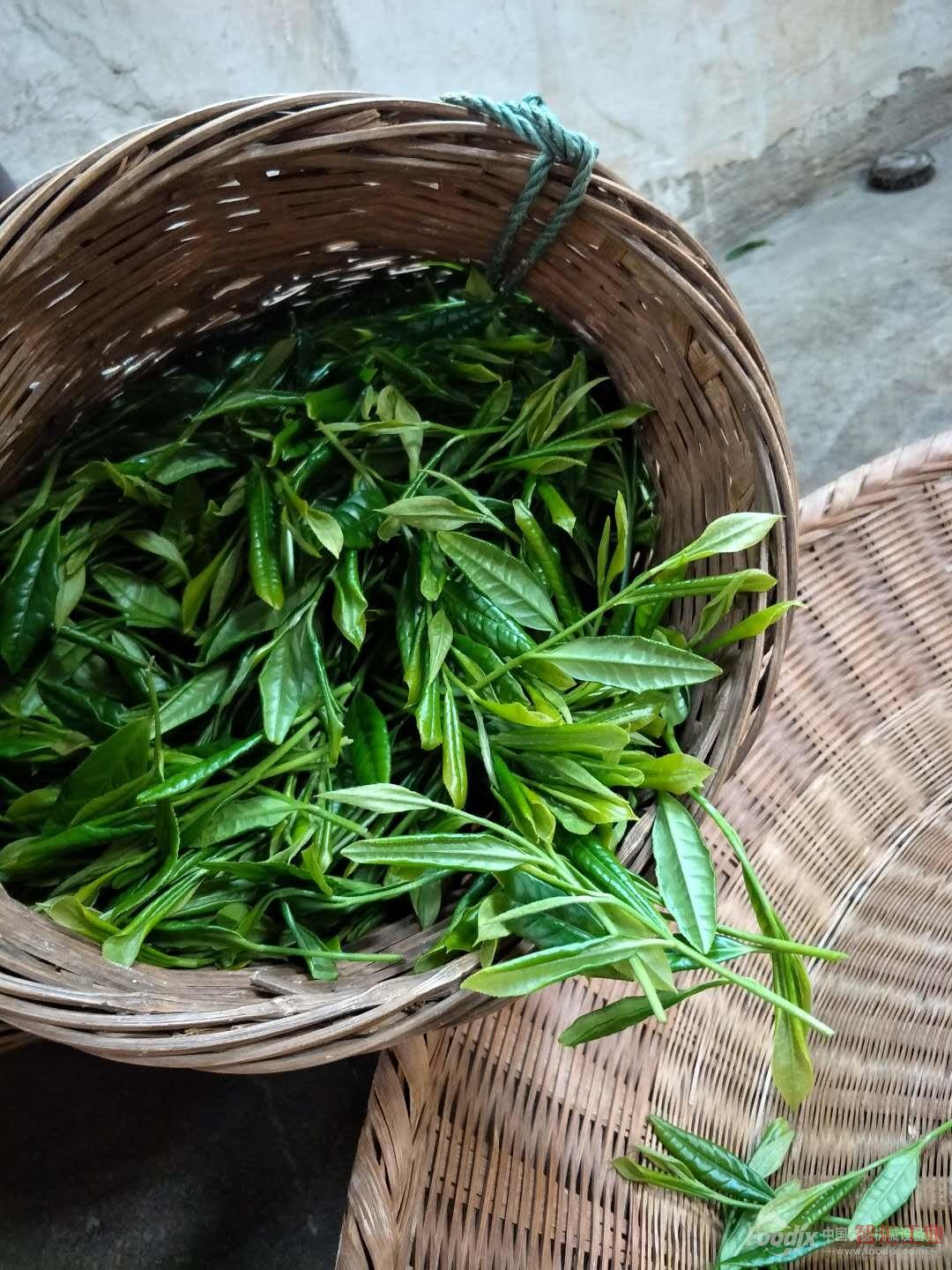

綠茶、紅茶、烏龍茶、黃茶、白茶和黑茶是我國傳統的六大類茶葉。我國傳統茶葉的初加工可分為生茶與熟茶兩種。

生茶也叫生散茶,制作過程包括鮮葉采摘、殺青、揉捻、曬干或烘干。再用蒸茶專用蒸汽鍋爐進行高溫蒸制,使其柔軟回潮,之后再放入定型設備定型,最后曬干或用烘干機烘干。這就是我們常見到的茶餅。熟茶叫熟散茶,它與生茶的區別在于多了一道發酵的工序,即把曬干的茶葉進行渥堆,包括分選、接入有益菌種、加溫、灑水加濕、堆放、定期翻動幾步。之后同樣是定型、曬干或烘干。

這些工序以前都需要人工完成,尤其是渥堆,需要人工翻動茶堆,并且時刻注意溫度變化,不能過干不能過潮,耗時耗力。隨著先進技術設備的研發,目前出現了人工微域調控技術,可以實現對環境溫度、濕度以及空氣流通的精準調控,保證茶葉產品的穩定性。此外,還有殺青這一工序,殺青實際是對茶葉進行炒制,我國雖已有滾筒殺青機,但能耗較高,對不同茶葉的適應性差,為改進這一缺陷,新技術被運用到殺青設備中,出現了電磁殺青機、遠紅外殺青機、高溫汽熱殺青機等新型的殺青設備,既節約能源,適用范圍也更廣。

熟茶的出現其實是加速生茶轉化發酵的進程,希望讓消費者盡快領略到老茶的厚、滑、甜、香、氣、韻等,很多市場上的輕度發酵普洱茶熟茶,既想讓你體會到熟普的順滑醇厚,又還想兼具生茶的層次感和刺激性。

茶葉深加工領域是茶葉行業的重要組成部分,是打造品牌溢價的一大方向。中國農科院茶葉研究所研究院指出,我國的茶葉深加工技術取得很大進步,但是多數深加工企業仍以生產茶葉提取物等中間原料為主,如茶多酚、茶氨酸、茶多糖、茶色素等,主要的終端產品還局限于茶飲料。需要進一步創新研發新技術,提取和利用茶葉中的功能型成分,并將這些初級產品應用于醫藥、食品、化工等相關領域,研發新型食品、保健品、藥品和化妝品等各方面。

從茶葉中提取的茶多酚天然抗氧化劑物質具有優異抗氧化活性,備受重視,首先成為茶葉深加工科研的重要關注點。在江陰高新區的某生物科技公司的車間里,茶葉加工萃取生產線正忙碌運轉著。工作人員介紹,整個萃取過程需要二十幾道復雜工序,但是卻可以讓茶葉提取物一下子變身“高檔品”,他說道“得益于技術研發升級,才實現了對茶葉成分的最大化利用,也為產品在國際市場上贏得了競爭力。”

不管是初級加工還是深加工,茶葉成型后的殺菌、包裝環節都極其重要,殺菌環節涉及到食品安全,包裝環節涉及到對消費者的吸引力度。因此,眾多茶葉加工基地都建造了無菌凈化包裝車間,一舉兩得,整個加工過程實現不落地式生產,保證清潔度,促進茶葉品質高端化,全程自動化生產。除了生產基地外,還有政府支持建造的現代化生態茶園,在茶園中配有噴灌系統、即時氣象、視頻監管、移動巡檢、測土配方施肥等先進設備和技術,形成優勢特色產業。這些生態茶園的建造將農業與旅游資源緊密結合,不斷衍伸茶產業鏈條,幫助多地農民脫貧。

茶葉要跟著市場走,不斷研發新的技術設備,滿足市場新的需求,才能捕捉到新的商機。創新對茶產業來說是不可或缺的一環;茶葉要跟著生活走,對代代相傳的古老工藝不可全拋,茶葉承載著人的情懷。繼承與創新就像馬車的兩個輪子,驅動著我國茶產業向前進。

(審核編輯: 林靜)

分享