近期很多朋友轉發媒體與輿論對無人店衰敗的文章。

作為曾經夢想用物聯網等技術改變傳統零售業的跨界老兵,我很柔情地回了一句“很想和你再去吹吹風”,因為我們的前行路上風太多,在風口上“豬也能飛起來”,也可能在風口上吹得摔死。

任何技術創新與商業模式的創新,應該是靜水潛流,任何的狂熱追捧與棒喝都會脫離事物的本質。

無人零售或者叫智慧零售,是零售業數字化變革的起點。通過物聯網、人工智能、大數據、云計算等所謂的“黑科技”,針對傳統零售業的成本、效率、體驗等關鍵痛點,對零售業態以及零售內部全鏈路進行變革,方向絕對正確,也是非常有必要的。

一、是誰在霧里看花?無奈花落滿地,傷痕累累

一顆完美的初心,一開始就撞入誤區。

2016年10月杭州云棲大會,“未來沒有電子商務,只有新零售”。新零售概念誕生,后續又有智慧零售,零售第四次革命等。

2016年12月,全球電商巨頭亞馬遜推出Amazon Go無人便利店,在全球引發對無人店的高度關注。

2017年7月淘寶造物節上,作為馬云對“新零售”給出的實體定義之一的無人超市“淘咖啡”亮相,幾天之后便曇花一現。作為一個概念,淘咖啡離商用相差甚遠,實際上阿里也沒有真正意義上開出一家無人商店。

一場轟轟烈烈的新零售運動全國席卷而來。

首先是無人貨架。

2017年不到一年的時間,無人貨架行業便吸引了近60家玩家與30多億元的資本入場,其中不乏帶有光環的明星團隊與明星機構。最終因為供應鏈效率(成本)與高損耗(含道德損耗)頑癥,絕大部分玩家在風口下摔死。

生命中豈能承受之輕?紅顏薄命。無人貨架成為了最短命的風口項目。無人貨架作為辦公消費場景的流量入口,在當下互聯網線上流量高昂的時代,的確是完美的線下場景。但是快消零售的本質,對商家而言就是效率(坪效、人效、商品周轉效率等)。

無人貨架的供應與補貨效率低下,給消費者帶來的是沒有“鮮度”的感覺,失去“復購”的欲望。從運營角度看,無人貨架最大的問題在于缺乏中臺管理系統,缺乏對過程損耗管控,缺乏對人性的“放縱”管理,特別是對配送人員的內盜管理,沒有任何可行的手段,爆出損耗率高達70%的結果。

一場靠“人性自覺”的消費場景,最終是烏托邦的幻想。

無人貨架天然的弊端,催發了另外一個行業---智能售賣柜。

相比之下,智能售賣機在減少貨損、食品安全存儲等方面有比較優勢,特別是在騰訊、阿里瘋狂搶占線下支付入口上,各種自動售貨機市場也是如火如荼。

各路創業者也開始涌入這個賽道。物聯網流派( RFID 技術),智能硬件流派(重力感應,機械臂),人工智能(機器視覺)三大流派粉墨登場。

一些創業打幾個柜子,裝一點人工智能的技術就是開始獲得融資。創業者的浮躁,面向VC(風險投資機構),而不是面向消費者(C),注定行不了萬里路。最終由于各種技術的不成熟性以及設備成本問題,市場規模仍然沒有起來。

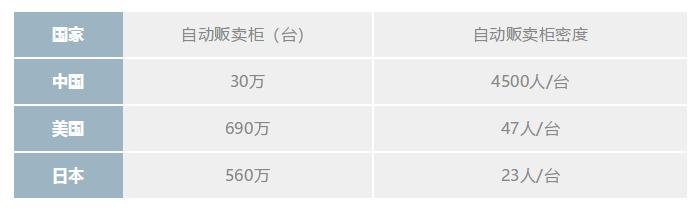

但是,不可否認,自動販賣柜作為零售線下渠道覆蓋的終端節點,是城市便民服務不可缺少的補充。2018年中國自動販賣柜突破30萬臺(含傳統販賣柜)。智能販賣柜一方面要持續降低部署成本(含設備成本),另外一方面要增加與客戶的互動性,專心做好產品,未來空間是可觀的。如下圖:

除此外,筆者重點談談另外一場“颶風”: 無人便利店。“無人便利店不是下一個風口,而是下N個風口”。

自2017年馬云淘咖啡無人便利店的概念以及其名人效應,再一次給創業者與資本打了一劑強心針。各地的創業者蜂擁而至,大部分是來自跨界的互聯網科技界,很多可能根本不懂零售的本質。最后的結果,無人便利店剛發芽就遭遇凄風冷雨。誠然,無人便利店打響了中國傳統便利店的數字化、智能化轉型的第一槍;但是,當下許多無人便利店卻步入迷霧,亟需撥云見日。

二、無人便利店的七大誤區

1. 無人便利店≠無處不在(場景論)

新零售的核心是人、貨、場的關系管理。移動互聯網讓消費突破了時間和場景的限制,5G 物聯網時代更是讓信息隨心所至,所見即所得,消費愈發碎片化、場景化。未來零售更多地是場景零售,無人便利店更是如此。

無人便利店本質還是滿足便利與及時消費的微型商超,是一種零售小業態。它有其適應自身的場景,比如交通樞紐站高鐵、機場等、高校、智慧園區、辦公寫字樓等。這些場景下,消費者喜歡輕松便捷、無拘無束地消費,同時能滿足應急快捷消費,也能放松下心情。這些場景下,人員素質較高,輿論責任感強。

但是,很多無人便利店開在鬧市街邊或小區居民區或馬路邊。由于人員素質參差不齊,人員對價格敏感度以及對無人技術的熟悉程度不一樣,市場局面很難打開,因此這些場景不適合開無人便利店。

2. 無人便利店≠對任何人兜售商品(人群定位)

無人便利店作為零售新物種,科技零售的發展方向之一,它的受眾也是有局限的。當前主要人群集中在80,90后的上班族。

這幫年輕人愿意嘗新,喜歡自由消費。因此無人便利店的消費群體定位要清晰,不是消費者通吃。目前中國人口結構逐漸呈啞鈴狀,80,90后人群占總人數將近三分一。這是一個龐大的市場。因此,無人便利在選址、商品選擇、店面設計(SI )、商品設計與陳列(VMD)、個性化服務等方面,必須以目標客戶群為中心。否則,就不會出現一群老大媽,老大爺進去無人店席地乘涼的鬧劇發生。

3. 無人便利店≠放大版的自動販賣柜

真正的無人便利店,應是一個有溫度、有顏值、有智慧的微型商超,它應該融合了自助便利店,OMO(全渠道融合)+鮮食/Café等多品類,同時提供相關各種增值服務。

無人便利店,不等于沒有人員服務,只不過通過技術手段降低人工,少用人,把機械重復的勞動盡可能多地交給智能化系統與設備。如果無人便利店的品類只有水、飲料、快消預包裝食品,那就是一個放大版的智能售賣柜。

2018年全國便利店平均日商5300元,一個放大版(25-60平米)的智能售賣柜日商在800-1000元。可以想象,如果這樣的無人便利店,日商、坪效、客流、投資回報肯定非常差。這也是很多無人便利店無法經營下去的原因。

4. 無人便利店≠無收銀員零售

當下無人便利店,通過物聯網RFID、AI機器視覺、人臉識別等技術解決了無人收銀問題。

但是便利店運營的收銀成本占比總費用是不高的(一般傳統便利店收銀也沒有專職人員,收銀只是店員日常工作之一)。門店運營還需要訂貨管理、倉儲配送、商品陳列管理、上架管理、新品促銷管理、臨期管理、盤點管理、消費者行為數據管理,市調管理等諸多環節。

無人便利店在這些管理上比傳統便利店更智慧才能體現出新物種的先進性。如果無人店僅僅解決了收銀的智能化,那只是完成了智慧門店一小步,何來門店效率的提升?何來先進性?實際上,現有不少無人門店,除解放收銀員外,其他很多環節反而比傳統零售增加了更多的人力,因此所謂的“無人店省人力,投入少”就是一個偽命題。

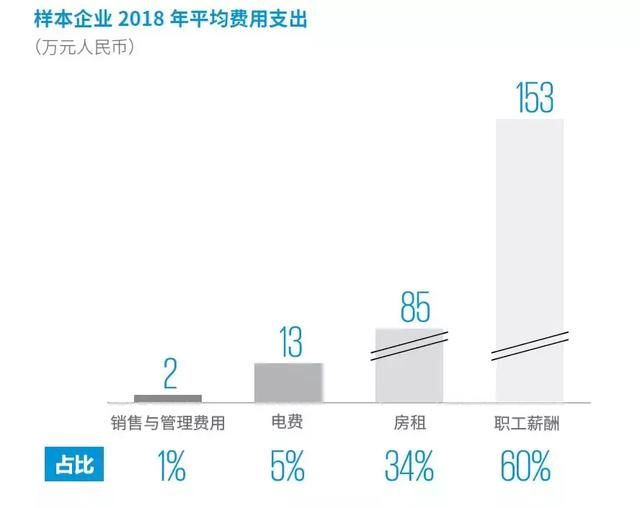

圖:2018年樣本便利店企業的費用支出比例(數據來源:2018CCFA便利店調研)

5. 無人便利店≠科技至上(互聯網/IT企業不懂零售?)

無論是新零售、智慧零售還是傳統零售,零售的本質沒有變化,仍然是商品與服務。

在新零售的創業風口上,很多不懂零售的互聯網企業紛紛開設無人店,想當然地認為只要有好的技術,一定能做好零售。零售業是千年古業,它隨著人類歷史發展一直延續至今,而且還會伴隨人類生活持續下去,因為它解決了人類的剛需問題。

很多IT創業者本末倒置,忽視對商品與供應鏈的管理,忽視對服務的設計,忽視對消費者心理的把控,忽視商業的本質,一味地強調或放大科技的力量。科技只是零售管理賦能的手段,如果科技不能帶來經營結果的提升與改善,不能有更好的財務表現,所謂的科技驅動零售就是空談。

6. 無人便利店≠無人服務

老子曰:“天下萬物生于有,有生于無”,有無相生。

無人便利店,作為一種零售的新興業態,一個更先進的“物種”,應該是融合一切有人店的優勢,一切智能科技的優勢。用科技助推便利店的“效率”與“效益”,這才是真正無人店的初衷。

一般24h便利店,一個店6-7人。無人便利店,可以放1~2個店長/店員(根據面積大小),可以實現白天有人,晚上啟動無人化智能管控模式。一方面通過有人服務,提供熟食、鮮食等剛需、高毛利產品;另一方面通過店長/店員做門店的日常營運管理;另外晚上無人值守,也體現對員工的人文關懷。

相比傳統便利店,無人便利店對店員/店長的要求更高,既要熟悉各種數據管理系統,同時還要做全渠道服務支持,一個優秀的無人便利店長要履行三份職責:店長、社區運營營長、社區電商拼團團長。

7. 無人便利店≠高投入

誠然在智能化改造上,智能化系統與設備是必不可少的。但是算一個項目的盈虧,要核算在一定周期內的TCO(總本部)與收益率(ROI)。

相對傳統便利店,無人店增添了相關智能設備與中后臺數字化的投入,但是在人效、坪效、利潤上如果能超越傳統便利店,高投入,高產生出,那就是成功的商業模式。當然為了加快回收周期,無人便利店必須在選品與銷售上加大力度,提升毛利與日商水平。

無人便利店本質還是便利店,為消費者服務,為消費者創造價值才是核心,這個宗旨不能迷失。

三、走出迷霧,前途光明

這是一條充滿荊棘的賽道,跨過去就是康莊大道。

未來零售呈啞鈴狀發展,一端是大型的購物中心( shopping mall),一端是密集分布的功能小店(包含便利店、奶茶店等),中間的社區超市或區域超市逐步萎縮,這個趨勢已經在歐美、國內日趨明顯。誰離消費者越近,誰越能了解消費者,越能滿足消費者的需求。從這個意義上看,便利店是目前最有效、最接近消費者的小業態,構成所謂的“建筑級零售”。

2018 年中國便利店實現銷售額2,264 億元,門店數量達到12 萬家,行業增速達到19%,在零售各業態里,發展速度應該是最突出的。

無人便利店,用大數據、人工智能、物聯網傳感,以及5G技術等來驅動全鏈路的數字化、智能化,降低成本、提高效率、提升體驗,這種創新與變革也會影響到周邊其他零售業態。

方向與趨勢絕對正確。但是無人零售,要還零售以零售。無人便利店需要從如下方面苦下功夫,才能在效率與效益上超越傳統零售。

1. 技術的持續迭代與創新,同時要降低設備投入成本,提高普及率

目前主流的兩派技術(RFID物聯網技術,AI機器視覺技術)因成本原因還無法大規模普及,這些技術本身還在發展優化中,可以說也只是一個過渡技術。兩種技術不應相互排斥,而是應該相互利用,相互補差。

RFID物聯網技術是當前相對可靠的技術,雖然有貼標的麻煩(后續可以通過智能化設備或智能包裝等手段解決),但它是萬物互聯的感知層核心技術,將在生產制造、供應鏈、門店等全鏈路發揮作用。

5G時代的到來,萬物互聯的前提是每個物品必須有唯一可識別的身份。RFID作為一種微波射頻技術,有著天然的優勢:可以無需電源、小巧,易與物品融為一體,多標簽遠距離批量讀取。RFID將成為5G時代零售行業海量物品連接的一項不可缺省的技術。

目前最主要的問題是成本問題。雖然每張標簽最低已經做到0.18元,對于零售業海量的商品來說,這樣的成本仍然偏高。

導電印刷材料的革命將會加速RFID標簽成本的大幅降低。未來RFID標簽可以直接像印刷報紙/書籍一樣,直接印刷在包裝盒上,成為繼條形碼、二維碼之后的又一個商品編碼技術。目前一些材料尚在實驗階段,還不具備規模應用。

據預測,2025RFID標簽可以做到6分錢,甚至更低。這個時候,每件商品真正有了更便捷的身份,這也是萬物互聯的基礎。可以預見,中國包裝印刷業將迎來一次歷史性的革命。日本產經省宣布2025年開始日本每年會有1000億片RFID標簽需求,每片成本在1個日元(相當于6分錢人民幣),幾乎所有商品都有了自己的身份,全社會的物流倉儲配送效率將會指數級地提升。

如果說RFID技術是對商品的全鏈路與消費者部分行為的數據采集與分析,那么AI機器視覺(含人臉識別)則是對消費畫像的全盤勾勒。

目前的主要問題為識別的準確率與全店部署的成本高企。AI機器視覺從靜態識別邁向動態識別,在商品的識別率方面仍待提高。AI機器視覺后續的演進將從動態識別到行為識別,最后到場景識別。這些技術的發展將會提升對用戶的精準決策,實現對客戶的精準營銷管理。

零售行業是海量、低毛利的行業。任何零售技術的應用若不能帶來經濟效益的提升,則不是合適的技術。但是技術的演進需要時間與試錯成本。對于技術的創新,全社會要給與更多地包容,而不是短視地棒斥。當下從整個無人零售系統,都需要持續快速降成本,降低普及推廣門檻。

2. 全鏈路數字化,數據驅動效率,讓數據流動起來,從單店經營到單客經營

無人店的智慧化需要一個強大的數據中臺系統,那就是基于AIOT的數據中臺。這個系統把生產數據、商品數據、供應鏈數據、用戶數據全面打通,讓數據流動起來,讓數據追人,讓數據來決策,實現從單店經營到單客經營的轉身,這樣我們才能真正提升便利店的運營效率,提升盈利水平。

我們可以借助技術手段與數據中臺系統,實現科學選址、商品開發、單品管理、精準訂貨、調整陳列、精準營銷與獲客;提升進店率、轉化率、復購率;提升管理的可視化與實時化,及時為經營決策把脈。

不能帶來效率的智能系統就是擺設。無人門店在系統管理上應比傳統門店更先進,其先進性首先要體現在效率上。

3. 無人便利店是全渠道融合必不可少的場景業態,供應鏈管理是核心

在一定程度上,無人便利店是在線上流量昂貴的情況,各大互聯網公司紛紛轉戰線下入口的產物。

從O2O 到OMO(全渠道)。電商時代,O2O通過互聯網方式將網上客戶吸引到線下實體店。新零售的主戰場又回歸線下場景,因此OMO (全渠道) 通過營銷手段將線下客戶回流到線上,同時通過線下強大的供應鏈管理,服務好線上客戶與既有的線下客戶。

由于空間限制,無人便利店SKU相比超市少了幾十倍。以數字化會員體系為核心的無人便利店,為了滿足現有客戶的需求并挖掘更多的需求商機,必須要將產品品類延伸,進而提升日商與坪效。當然,無人便利店需要有線下倉與線上倉的供應鏈管控能力,才能真正實現全渠道管理。

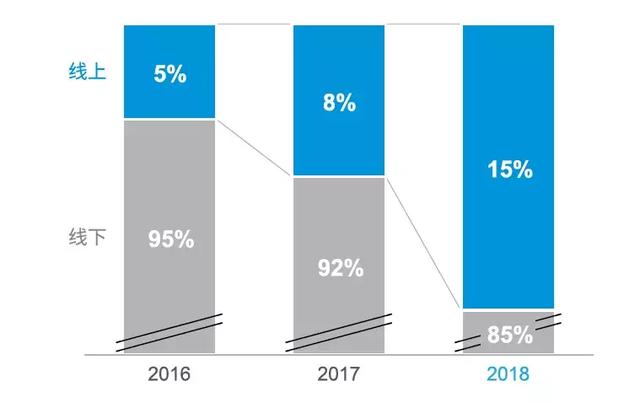

圖:2018年樣本便利店線上線下占比(數據來源:2018CCFA便利店調研)

4. 強化商品力與運營力,傳統便利店是無人便利店最好的老師

零售的本質始終離不開商品與服務。

零售原本就是買貨賣貨,即簡單又復雜。簡單的是流程簡單;復雜的是買什么樣的貨,如何高效地配送到位,如何高效地賣出去,如何最經濟地觸達消費者,如何滿足多變的消費者需求,如何做到比價廉更重要的“物美”等等。

特別是從互聯網科技行業加入的創業者,首先就得強化供應鏈管理與商品管理能力,這是做便利店的基礎。從單品管理到鮮度管理,無人便利店應大力向傳統便利店的標桿學習與借鑒,用技術的手段把傳統便利店的優秀做法或管理固化下來。在數字時代,人還是不可靠的,唯有系統與機器設備是靠譜的。這也是無人便利店未來的魅力與優勢所在。

一切燒錢的無效運營都是耍流氓。

另外無人便利店不是自動販賣柜,真正的無人便利店或者叫智慧便利店,不僅僅是傳統便利店的升級版本,更是創造新型的便利店業態。商品品類與服務是創新的焦點。

5. 密度與規模缺一不可,規避規模不經濟的拐點

便利店行業是一個規模經營的行業,更是密度經營的行業。規模不等于規模經濟(Scale economy)。

無人便利店在資本的驅動下容易走到一個誤區:簡單的規模經濟。實際上,規模可能不經濟。比如XX盒子,全國各地到處鋪設盒子,看起來有規模,但是分散式的規模帶來巨大的供應鏈倉配管理成本。

如711所倡導的“高密度開店”策略一樣,無人便利店應通過高密度開店來提升規模,降低成本。

6. 無人便利店的客群、溫度與顏值

無人便利店與有人便利店最終發展方向是一致的,也可能是殊途同歸,最后一定是邁向智慧便利店,也就是便利店的數字化、智能化轉型升級。

當下少人/無人便利店的重點客群:1)一二線城市;2)一二線城市的80,90后的年輕人。無人便利店的特性迎合了這些年輕人的消費心理。

便利店作為城市生活的驛站,白領的第三空間,不能成為冷冰冰的盒子或柜子,而應該在調性設計上凸顯溫馨、溫度,甚至需要有少人的服務。同時在空間設計上營造出購物的欲望,有停下腳步“打卡”的沖動,還要有成為短暫歇息與放松心情的空間。

7.無人便利店不再只是“便利店”

未來的便利店不再分有人便利店與無人便利店。

在科技驅動下,便利店完成數字化、智能化的蝶變,成為新型智慧門店:自助便利店(少人/無人)+OMO模式(全渠道,線上線下高度融合)+便捷鮮食+咖啡茶水果蔬等多品類的融合。在有限空間里充分挖掘坪效、人效、商品周轉效率,開便利店不再是辛苦的行當。

四、結束語

無論風是否繼續吹,便利店數字化、智能化轉型升級勢不可擋。

一切過往皆為序章。無人便利店僅僅吹響了傳統便利店數字化轉型的號角。天下萬物生于有,有生于無,有無相生。唯有還零售以零售,回歸零售本質,為零售效率與效益提供翻天覆地的變革者或將成為未來零售的王者。

作者簡介:

湯軍 深圳市物聯網智能技術應用協會聯合執行會長,深圳智薈物聯技術有限公司合伙人,原遠望谷董事總裁,原華為終端高管。

據悉,物聯傳媒專欄作家湯軍將會出席7月31日在深圳會展中心舉辦的2019深圳智能創新應用大會,擔任重量級演講嘉賓,為大家帶來關于5G與零售思維重構的演講分享,干貨滿滿,不容錯過。

如果您已經開始策劃2019年智慧零售事業,請關注:

2019 第四屆 國際智慧零售博覽會暨無人售貨展 ·深圳站

2019年7月30日-8月1日 · 深圳會展中心

商務合作:

參觀咨詢:潘小姐 18819810464

展位咨詢:陳先生 18676385933

會務咨詢:

姜記者 13147010611(微信同號)

會議報名連接:

https://www.huodongxing.com/event/9491528095600

(審核編輯: 智匯張瑜)

分享