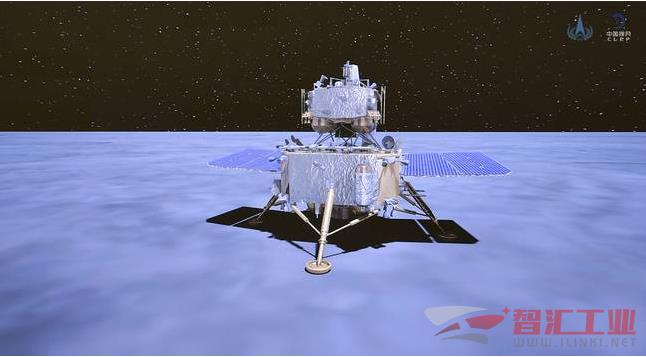

12月1日22時57分,嫦娥五號著陸器和上升器組合體從距離月面約15公里處開始實施動力下降,7500牛變推力發動機開機,逐步將探測器相對月球速度從約每秒1.7公里降為零。期間,探測器進行快速姿態調整,逐漸接近月表。此后進行障礙自動檢測,選定著陸點后,開始避障下降和緩速垂直下降,平穩著陸于月球正面風暴洋的呂姆克山脈以北地區。著陸過程中,著陸器配置的降落相機拍攝了著陸區域影像圖。

嫦娥五號探測器抓總研制單位航天科技集團五院詳細介紹了整個著陸過程。它先是利用大推力反向制動快速減速,然后快速調整姿態并對預定落區地形進行拍照識別,避開大的障礙,實現“粗避障”,然后組合體在飛到距離月面100米時懸停,并再次對選定區域進行精確拍照,實現“精避障”,之后再斜向下飄向選定的著陸點,在移動到著陸點正上方之后開始豎直下降,到距離月面較近時關閉發動機,然后利用著陸腿的緩沖實現軟著陸。

保證落月的幾大神器

據《環球時報》記者了解,嫦娥五號任務的落月和近月制動一樣,都只有一次機會,必須一次成功。由于涉及采樣后上升器的月面起飛,嫦娥五號的落月過程也是在為上升器的后續月面起飛選擇“發射場”。因此相較于此前落月的嫦娥三號和嫦娥四號,嫦娥五號對于著陸點的位置精度和平整度要求之高是空前的,需要著陸區域內無太高的凸起、無太深的凹坑,坡度也要符合任務要求。

由于嫦娥五號著陸器和上升器組合體在落月時,撞擊月面會形成沖擊,為保證探測器不翻倒、不陷落,就需要穩定可靠的著陸緩沖機構,也就是嫦娥五號的“腿”。《環球時報》記者從航天科技集團五院了解到,這4條集緩沖、支撐于一體的“腿”來自嫦娥三號和嫦娥四號的完美基因,但因為本次任務難度增加,嫦娥五號的著陸緩沖能力要求提高30%,但機構重量指標卻減少了5%。

落月過程中還有兩個非常精妙的設計。表面上看,降落過程中“干活”的是著陸器,它“背著”的上升器似乎沒有發揮作用,但著陸器其實一直在借助上升器的“外腦”和“外眼”,即上升器從月面起飛時要用的“最強大腦”——中央控制計算機和通過“看星星”確定自己姿態的星敏感器。這種借助“外力”的方法,避免了在著陸器和上升器上同時安裝兩套系統,既節約成本又減輕重量。其次,由于距離月面較近時,主發動機激起的月塵會污染星敏感器,可能影響上升器從月面起飛,所以技術人員專門設計了蓋子,在距離月面一定高度時把星敏感器的鏡頭蓋起來。利用“天黑請閉眼”的這種設計,星敏感器一直要等到落月后月塵散去再把蓋子打開。這“一睜一閉”之間,著陸器和上升器組合體已經順利著陸在月亮之上了。

“五姑娘”落月意義有多重大

在嫦娥五號任務之前,它的“三姐”“四姐”都曾成功在月面實施軟著陸。嫦娥三號實現我國首次地外天體軟著陸和巡視探測,嫦娥四號成功登陸月背,成為人類歷史上首個在月球背面軟著陸和巡視探測的航天器,至今狀態良好。專家介紹說,相比兩位“姐姐”,嫦娥五號落月的幾大特點凸顯了此次任務的重大意義。

首先是降落區域不同。據國家航天局介紹,嫦娥五號任務的采樣區域是在月球正面風暴洋西北部。為什么要將風暴洋西北部作為著陸與采樣作業區域呢?航天科技集團五院嫦娥五號探測器系統副總設計師彭兢介紹稱,嫦娥五號任務的著陸地點過去還沒有人類探測器去過。科學家根據目前的研究成果,認為這塊區域形成的地質年代比較年輕,如果能將這塊區域的樣品帶回實驗室進行分析,能夠幫助人類更好地認識月球形成過程。彭兢稱,選擇在風暴洋西北部采樣也有從工程實現角度來考慮的因素。

(審核編輯: 小王子)

分享