▍多接縫受限空間隧道日常管養亟需智能機器人加持

當前,隧道工程在鐵路、公路、城市軌道交通以城市地下綜合管廊等方面發揮著越來越重要的作用,隧道規模日趨龐大且發展迅速。隧道工程設計使用年限通常為100年,與短短幾年工程建設期相比,運營期更為漫長,期間為保障運營期間隧道結構的安全,需要投入大量的人力、物力和財力。以南京某隧道為例,其日常管養的土建工程直接工程費用高達近800萬元/年,如若加上由此產生的其他費用,這個數字高達近1200萬元/年。

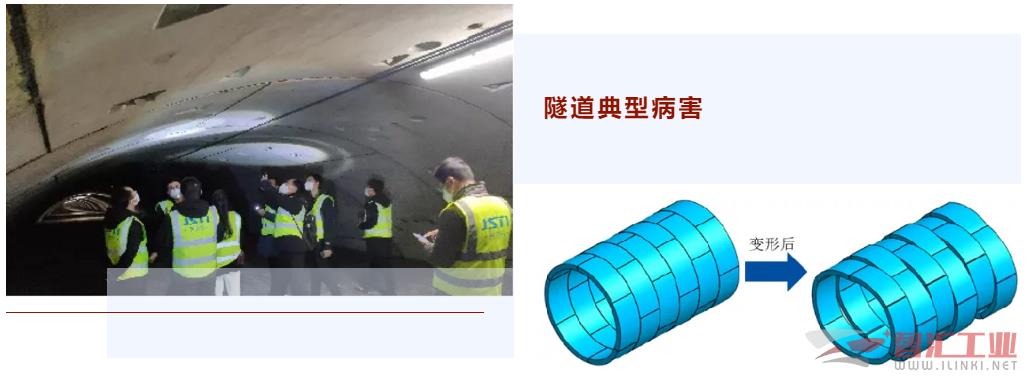

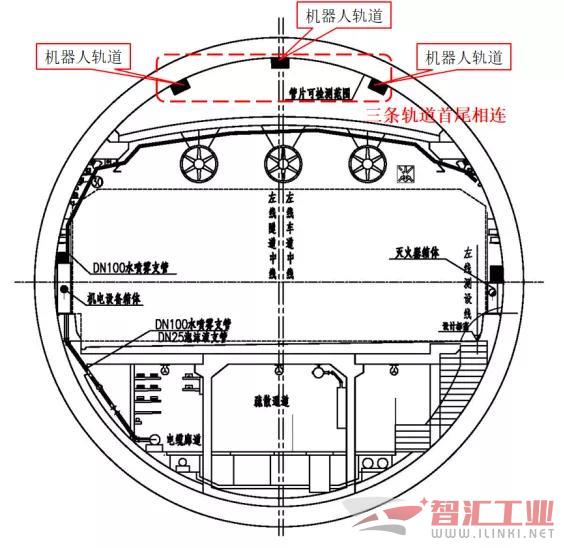

盾構隧道由管片拼裝而成,管片之間通過螺栓連接而成,整個隧道內部存在大量的環縫與縱縫,盾構管片接縫的變形,宏觀上看為橫斷面的收斂變形以及縱向的不均勻沉降,細觀上看是管片的錯臺與接縫的張開。大直徑過江盾構隧道主要用于滿足行車空間,在滿足機電、通風、消防、排水等的要求的前提下,隧道頂部可用于進行人工監測的空間極為受限。加之機電設備的運行、車輛尾氣等,使得受限空間內隧道的安全監測與檢測變得極為困難。隧道自動化監測機器人的應用,大大地減少人工勞動量。

典型病害(左:隧道變形,右:隧道滲水)

伴隨著隧道建設數量的快速增長,隧道后期監測與維護是目前面臨的一個重大難題,隧道監測機器人的研究對于受限封閉空間滲漏水及接縫變形觀測顯得尤為重要,軌道式隧道監測機器人尤其適用于大直徑的盾構隧道、頂管隧道等的運營期安全監測。

同時,針對多接縫隧道結構變形與滲漏監測的軌道機器人可以24小時,不間斷實時監測病害的變化情況,能夠及時發現病害,提前預警。大大降低隧道頂部盾構管片接縫張開、錯臺、管片滲水等病害發生的可能性。在檢測、監測結果的指引下,及時發現運營隧道的病害情況,防患于未然,減小損失。在病害處置完成后,根據監測結果反應病害治理的效果,為相關工作積累經驗。根據監測指標變化曲線,反應結構的安全狀態,及時采取補救措施,保障結構的安全。

▍集萃智造協作機器人再接省重點研發項目

近期,江蘇集萃智能制造技術研究所有限公司參與了江蘇省重點研發計劃(產業前瞻與關鍵核心技術)“多接縫受限空間隧道安全監測智能機器人關鍵技術研發(BE2020082)”項目,提供協作機器人完成隧道安全監測軌道機器人的開發。

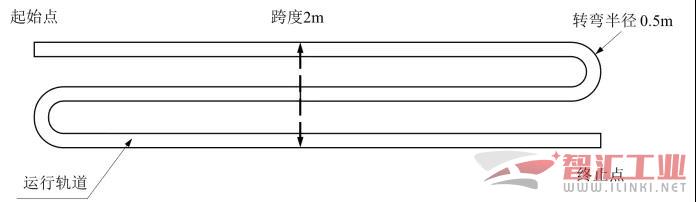

本項目旨在以軌道上運行的六軸協作機器人以及仿生爬壁機器人為載體,通過多源信息感知與融合技術的智能化手段解決“長距離、多接縫、受限空間”條件下長大隧道的安全監測難題,以實現隧道監測的“全覆蓋、全天候、全掌握”,保障隧道安全運營。

項目通過協作機器人解決在頂部上通過多軸的運動控制,利用機器人的靈活、重量輕和運營安全等優點,解決從各個角度觀察隧道在實際運營中出現的各種缺陷,尤其是江底隧道、城市軌道交通隧道和公路隧道等,起到保障交通安全運輸的防微杜漸作用。集萃智造為協作機器人和爬壁機器人提供了新的應用場景,這一創新,還可拓展應用于地下管廊的各種危化品檢測領域。

▍創新協作機器人與爬壁機器人應用場景

集萃智造研發團隊針對多接縫受限空間隧道——這一特殊環境下的監測系統方案,結合移動式機器人的結構優點,研制了一種手臂展開收攏與四輪驅動模式切換相結合的隧道監測機器人。這款創新的隧道監測機器人,靈活運用協作機器人和爬壁機器人的優勢,集成移動機構、驅動執行機構、傳動系統于一體。

此次研發的隧道監測機器人按各部分功能要求將隧道監測系統分成上位機、通訊模塊和機器人本體三個部分,并對系統每部分硬件與軟件進行了選取與程序設計;設計了由上層操作部分、下層處理單元和傳感裝置組成的硬件系統;基于Labview設計了軟件控制系統;功能上該監測機器人采用了可視化界面,簡便易操作的手柄遙控方法,實現了自主和半自主兩種控制模式;搭載高清攝像裝置以及七種氣體采集裝置,能夠再現隧道內圖像與氣體成分,基于5G通訊保證通訊的穩定可靠,能夠完成要求的監測任務。

此次針對隧道監測機器人的研究,可以輔助解決隧道內多接縫隧道結構變形與滲漏監測難,效率低,準確率差的問題,將推進隧道安全監測工作的快速化、智能化、精確化、全面化發展,提高工作效率、降低人工勞動強度、降低隧道運營維護成本。在解決實際問題的同時,集萃智造在智能機器人應用場景上的創新嘗試,也將促進我國智能制造裝備的進一步升級,產業空間和市場前景巨大,有望帶來顯著經濟效益。

(審核編輯: 小王子)

分享