2013年,專精先進制造業的德國,率先提出了“工業4.0”計劃。而制造業規模上已經成為世界第一的中國也不甘人后,在2015年提出了“中國制造2025”。

一時間,風起云涌,沸沸揚揚,整個工業界乃至經濟界,直到普通媒體,都在熱議這兩個名詞。

中國制造2025與工業4.0的異同

但這些計劃究竟說的是什么?要干什么?是踏踏實實的目標任務,還是純粹炒概念的夸夸其談?卻很少有人專注的了解過。

簡單地說,德國“工業4.0”的目標很明確,就是智能制造,包括智能工廠、智能生產、智能物流等環節。

德國提出這一愿景,最主要是為了實現工廠大規模的個性化定制,形成具有精益制造、高科技、模塊化的智能工廠,并將成本控制在消費者可以接受的范圍內,同時提高質量水平、節約人工成本。

但這樣的命名模式響亮而引人注目,算得上二戰后德國向全球最成功的一次概念輸出。

“中國制造2025”的目標涵蓋了“工業4.0”,但涉及的內容更加繁多。

中國制造和德國制造的起跑線是不一樣的。德國制造業是世界上投入最大、最專注、最精尖,最具競爭力的,在全球制造裝備領域占據領頭羊地位,擁有良好的技術基礎。

而中國制造業與發達國家相比還存在相當的差距,在多個領域都需要提升。

因此,提出了推動重點領域突破發展、強化工業基礎能力、提高創新能力、加強質量品牌建設、提高國際化發展水平等附加任務,例如要解決基礎零部件、工藝、材料等核心技術落后問題,重點推進各項重大高端裝備領域等等。

但在這些“補課”“追趕”“提升”的額外任務清單之外,最具新意、最受關注的,依然是與德國“工業4.0”相同的目標任務——智能制造。這是各大國搶占新一輪發展的制高點。

共同的核心目標——智能工廠

可見,扒去那些看似遙遠模糊而高深莫測的概念,“中國制造2025”與“工業4.0”的主攻方向都是相同的——推進制造過程智能化,這既是戰略計劃,也是行動綱領。

智能制造的基本依托,在于信息化與工業化的深度融合,既物聯網的全面應用。

物聯網是互聯網和傳統工業行業融合的集中體現,也是智能制造的基礎性設施。高級的物聯網技術,將打通所有生產環節的數據壁壘,無線掌控一切。

這需要在更大的范圍、更細的行業、更廣的領域、更高的層次、更深的應用、更多的智能方面實現深度交融。

有了物聯網做基礎,還需要打造出一個個的實施節點。

這需要緊密圍繞重點制造領域關鍵環節,深入研究制造工藝的仿真優化、數字化控制、狀態信息實時監測和自適應控制,組織研發新型傳感器、智能測量、工業伺服系統等智能控制核心裝置,加快推動工業機器人、人機智能交互、智能物流管理等技術裝備的工程應用。

需要著力發展出融合新一代信息技術與制造技術的智能制造裝備產品,統籌布局智能交通工具、智能工程機械、服務機器人、可穿戴設備等裝備研發和產業化。

最終,集成創新出具有深度感知、智慧決策、自動執行功能的高檔數控機床、工業機器人、增材制造裝備等智能制造裝備以及智能化生產線。

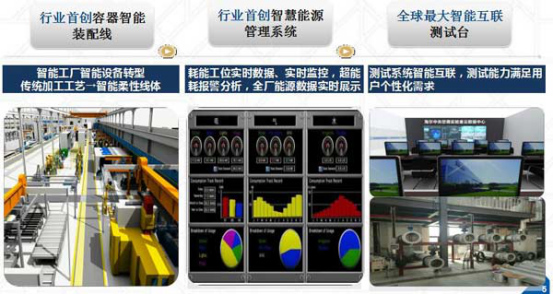

而整個智能制造體系的綜合呈現,就是智能工廠/數字化車間。

它是通過信息系統來控制產品的生產,實現精準制造、敏捷制造能力,增加生產的靈活性,提升生產效率和精度,同時大幅度降低成本。

最終實現真正的柔性制造、無人工廠、遠程協同生產。

就此,“中國制造2025”提出了一個宏偉的愿景:到2025年,制造業重點領域全面實現智能化,試點示范項目運營成本降低50%,產品生產周期縮短50%,不良品率降低50%。

智能工廠不僅是制造,還在于連接

要想實現成本降低50%、生產周期縮短50%這種看起來不可能的目標,單一提升制造節點本身是不可能實現的。

智能工廠核心在于連接

因為智能工廠的核心要義除了先進,還在于連接。

智能工廠意味著人類、機器和資源能夠實現互相通信,生產設備不再是過去單一而獨立的個體,信息在不同的設備之間“流動”,實現機器對話機器,機器對話生產部件,就像社交網絡中一樣自然。

在現代工業生產鏈條中,一個產品的部件在多個供應商的多個不同工廠生產,然后在一個工廠組裝。在物聯網的支撐下,我們可以隨時知道每一個零部件在供給鏈中所處的狀態。

而智能設備“知道”它們如何被制造出來的細節,也知道它們的用途。智能集成感控系統按照實現設定的程序自己完成生產全部過程,減少人在生產中的參與,以此提升產品質量,解放人力。

在首家應用了智能化生產線布局的海爾沈陽冰箱工廠,實現了線體長度縮小一半、配送距離縮短一半,單線產能提升一倍、單位面積產出提升一倍,平均每10秒鐘就能誕生一臺冰箱,創下了冰箱生產的吉尼斯紀錄。

而海爾在青島黃島最新投產的中央空調智能工廠,經過布局優化調整,以總共不到300米見方的用地面積,實現了平均日生產大型中央空調主機50臺,分機1000臺的生產能力,同時能實現10大類、近百種中央空調產品的全柔性無縫切換生產,堪稱裝備工業生產的奇跡。

同時生產線上有多達萬余個傳感器,這些傳感器可實現產品、設備、用戶之間的相互對話與溝通。

通過物品全面數字化的管理來安排生產,智能制造不僅通過信息技術將機器與機器連接起來,還要將客戶與產品直接連接起來。其技術基礎是物聯-信息網,物聯設備、以及工業信息安全產品。

新一代信息技術與制造業深度融合,創造出智能化的生產過程,使得終端用戶的按需定制成為可能,個性化的定制將打通整個商業流程。

徹底打通企業從上到下的生產管理信息流,這比早期的數字化工廠、柔性智能自動化工廠,又是一個大臺階的飛躍。

工業4.0時代直接將人、設備與產品實時聯通,工廠接受消費者的訂單直接備料生產,省卻了銷售和流通環節,因此能夠實現整體成本(包括人工成本、物料成本、管理成本)降低50%、生產周期縮短50%的目標。

綜合的提升與附加的好處——綠色制造

同時,它還能加快產品全生命周期管理、客戶關系管理、供應鏈管理系統、智能檢測監管體系的推廣應用,促進集團管控、設計與制造、產供銷一體、業務和財務銜接等關鍵環節集成,集成客戶以及商業伙伴,全面提升企業研發、生產、管理和服務水平。

最終,我們能將所有工業相關的技術、銷售與產品體驗統合起來,建構出一個有感知意識的新型智能工業世界。

這個體系打破了工廠和消費者之間的圍墻,發展一套制造-交易-研發三位一體的智能平臺,能夠支持大規模個性化定制的智能制造系統,滿足消費者的個性化需求,同時推動產品制造技術的升級,實現精益制造能力。

工業4.0時代的智能工廠,機器設備具有強大數據處理能力,它們提供的信息、統計數據和動態分析能夠使生產變得更精益、更節能。

現在的許多生產線的能效低于60%,這意味著它們還有相當大的提升空間。節約水電對現代工廠管理來說也是一個重要因素,智能工廠能夠幫助企業實現環保目標。

如采用能源管理系統,實現全廠能源動力數據的集中處理,顯示及報表打印,并實現通訊、控制、報警等基礎功能,以及用能實績分析、動態跟蹤,用能預測和計劃等高級應用功能。

進一步,更可利用智能物聯網預測部分狀況,例如天氣預測、公共交通、市場調查數據等等,通過先進分析,及時精準生產或調度現有資源、減少多余成本與浪費等等(供應端優化),創建具有適應性、資源效率的智能工廠。

以上這樣的架構雖然還在摸索,但如果得以從操作智能、運營智能和商業智能三個層次,把設備、生產線、工廠、供應商、產品、客戶等緊密地連接在一起,最終能進一步通過分析各種大數據,打通供應鏈到市場端,直接生成滿足客戶的相關解決方案產品(需求定制化),創造出全新的信息-物理融合生產方式乃至商業模式、產業形態。

這將意味著,工業4.0將是一件非常激動人心的實體經濟形態大變革。

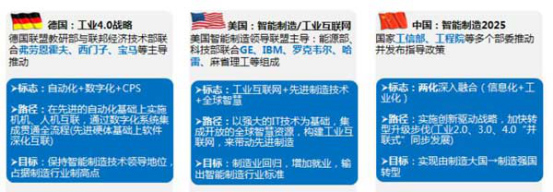

德、美、中三國制造政策

方興未艾的未來

工業4.0的關鍵自然是智能工廠。當然,這當中的難點非常之多,需要大量的跨專業的技術整合。將來的人才也需要更高的要求。

在最早的發起者德國,聯邦教育及研究部和聯邦經濟及科技部預計將投資達2億歐元,用來提升制造業智能化。德國機械及制造商協會、德國電氣電子及信息技術協會設立了“工業4.0平臺”,發布了標準化路線圖。博世、西門子等著名大企業積極投入其中。

在美國,以智能制造/工業互聯網為代表領導聯盟的組織,也發起積極推進智能化制造業的未來。它由美國能源部牽頭IBM、GE等大公司、大學、政府機構和實驗室所組成。目標是促進智能化先進制造,帶來制造業向美國回歸。

而在中國,對于許多剛完成了自動化的制造業企業而言,智能制造似乎還只是一個遙遠的愿景。但需要指出的是,已有部分自動化程度較高的工程以及標桿性的海爾互聯網工廠嶄露頭角。

對實現“中國制造2025”的目標來說,這將是一個很好的開始。

(審核編輯: 智匯小蟹)

分享