一味地趕在技術之前去大規模的創造一些不合時宜的內容,對于很多公司來說并不是一條可持續發展的道路。

在“噼里啪啦”地介紹一通后,

“等會,我去叫一下老板。”

睡在一個射擊坑中的楊濤睡眼惺忪地爬起來。

這是我們去的第一家南京VR體驗店,整潔敞亮的幾十平空間內,除了員工和我,空無一人。

樓上過道邊上的又一家體驗區,一對小情侶坐在沙發上頗為興奮地玩著索尼PSVR。

相距幾百米的繁華商場,拐角處的VR體驗店內,一個黑衣小哥坐在柜臺前打著王者榮耀。

幾十公里外的另一家體驗店,空空蕩蕩的店內甚至連店員都找不到。

一下午的VR線下體驗店走訪,結果也是意料之中。

臨走的時候,看著那些受到“冷落”的機械設備,鎂客君問了楊濤一個問題:“如果再給你一次機會,還會選擇做VR體驗店嗎?”

楊濤突然走神,隨后搖了搖頭。

VR線下體驗已經是個老生常談的話題了,現實情況比我們預想中的還要糟糕,僅僅依靠周末幾個關鍵時間段的流量,想借助VR娛樂賺錢是越來越難。

過于追求娛樂的國內市場其實步履維艱

無論是國內還是國外,對于普通消費者來說,娛樂性的內容自然是大家最為關注的點。但是說到線下體驗店,可能是中西方客廳文化的差異,國外這種商場內的線下體驗店少之又少,其中最著名的也只有大型的VR主題公園TheVoid。

從國內鋪天蓋地的線下體驗店“興起”開始,感受到我們似乎過分熱切于對VR或者AR娛樂化需求的挖掘。

當然毋庸多說,國外也有非常多的游戲和視頻團隊,但是相比較國內這種大范圍高密集度的VR娛樂體驗,以及為娛樂打造的各種“質量不過關”的硬件和內容,他們將更多的關注點放在了技術研發或者是工具屬性的應用挖掘上。

娛樂是技術重要的推動因素,但是過于追求娛樂卻反而為這種普及化增加了障礙。尤其是當技術還在蹣跚學步的時候,大家卻是一窩蜂地跑去做娛樂應用,忽視了或許技術還承受不起這些加諸于之上的娛樂屬性。

比如淘寶上劣質的頭顯,以及一些不達標的VR視頻內容,很容易給消費者形成非常糟糕的第一印象。而且對于大部分已經知道VR的人來說,如果一直沒有更好更新鮮的內容跟進,VR會是一種非常雞肋的硬件體驗。

再以VR體驗為例,由于兒童群體比較多,所以最受歡迎復玩率最高的往往是那些簡單操作的游戲,比如《水果忍者》、《滑雪比賽》。所以即使有大制作的VR游戲,可能投入了大量成本,但是最終的收益效率很低,用戶不買賬,也不愿意去重復的體驗。

其實這也反映出VR或者AR技術發展所面臨的一個尷尬狀況:娛樂推動普及,但是硬件技術又缺乏娛樂所必備的關鍵要素。

論國內外大佬砸錢與自力更生

不僅僅是一些初創企業,國內的巨頭對待VR和AR技術也是天壤之別。

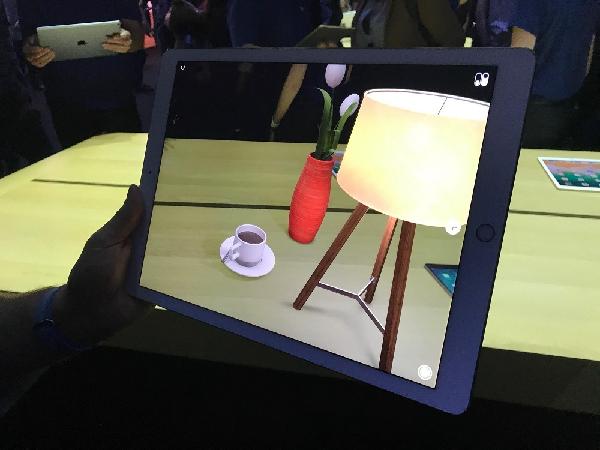

國外不少科技巨頭選擇沉下心來深耕技術,蘋果在WWDC上推出了AR開發平臺ARkit,這個工具是圍繞蘋果既有的生態所打造的,微軟的HoloLens硬件一直是AR頭顯界的翹楚,谷歌從硬件、內容到平臺都有自己的規劃打算,Facebook在收購Oculus之后,慢慢其研發團隊內化,自己也組建了專門技術研發隊伍。

對比之下,國內的BAT的目標倒是非常統一:砸錢,大量的投資國外既有的VR技術企業,先占一塊地后,很少去想到“自力更生”。

數據顯示,去年全年,全球在AR/VR領域投資12億美元,而今年風投公司第一季度的投資就達到17億美元。這其中近10億美元來自于中國。

當然國外的大佬們肯定也樂意投資各種有潛力的公司,但是砸錢的同時他們愿意自己組織研發團隊深耕技術的研發,而且這些大公司會在每年將自己的部分成果曝光,作為風向標引導行業的走向。

所以,如果用一句話來概括的話:“國內大佬愛砸錢,國外大佬則喜歡自己上手。”

國內大公司想要坐收漁翁之利,既反映的是技術水平的不足,其次也暗示他們并沒有準備好投入大量的人力物力在這樣一個正在成長的新興領域內,旗下平臺能夠自給的還是大量的娛樂內容。

無論是小公司選擇VR創業的出發點還是大公司的態度,這些都可以看出國內外對于VR/AR技術的定位存在很大的不同。

正如此前鎂客君采訪的微軟加速器駐企CEO羅斌所說,“從目前VR/AR的軟硬件和技術水平來看,它似乎更應該被看做一個工具,或是特殊領域(如危險環境的設備檢修等)的研究教具,但咱們國內更多的把技術當成了一個娛樂的玩具,像VR游戲、VR視頻、AR搶紅包等等。”

被資本和市場裹挾下的盲目

而國內外對于VR/AR技術定位的區別,有很大一部分原因在于資本。

某個做VR內容的業內人士曾吐槽,國內的VR/AR更像是資本把控的一場泡沫,它不是對內容負責的。而國外的VR/AR更多的是對技術和內容高度負責任,所以當我們正在玩資本泡沫的時候,美國人、歐洲人在非常專注的研究如何用VR更好地表達內容。

也就是說,在一些人看來,即使同樣是做VR娛樂性的內容,國內也要遠遠落后于國外。事實是,即使是國內的資本,其實大部分也都在“扶持”國外的那些VR公司。

所以國內很多初創企業對于VR/AR技術的態度就是,“資本準備好了我們就去做。”

做VR教育的小熊尼奧創始人熊劍明表示,“最開始的時候很多人看到AR早教產品這個東西很好賣,資本也表示這個比較火,你來做吧!等真正投入之后發現其實都是坑。”以AR教育娛樂產品來說,生產、倉儲、物流、渠道等各方面的壓力會讓很多公司喘不過氣。

這也是為什么國內市場上會有如此多的劣質的娛樂內容的存在,被盲目的市場風向裹挾下,很多人都不清楚自己做VR或者AR到底是為了什么?

相比較之下,國外很多公司冷靜很多,谷歌在早期的系統完善后才一步步布局內容,而且他們非常側重于VR在一些非娛樂領域的應用,比如教育,而蘋果今年才準備好推出ARkit工具。也就是說,他們都是完全準備好才去做。

而這兩種不同的資本環境以及創業心理很大程度上導致了這種局面:對于AR/VR技術工具屬性和娛樂屬性的不同側重點,國內很多VR團隊被市場推著一窩蜂地去關注娛樂應用,國外會更多專注于工具類應用的挖掘。

以微軟的HoloLens為例,雖然其娛樂應用的時候未到,但是在一些工業生產工具上,它可以找到合適的切入點。

要娛樂還是工具屬性?具體問題具體分析

確實,推動新技術快速發展的第一動力是娛樂。但是在當前的硬件技術、分辨率、延時等因素的限制下,娛樂的樂趣性大打折扣。

所以羅斌提出了一個觀點:“既然如此,我們在努力提高軟硬件和技術的同時,為什么不把更多精力放在它的工具屬性的開發上?比如像VR教育、VR培訓等,相較而言,它們也更符合工具性。”

據國外調查機構ABIResearch發布最新的報告,雖然整體普及率發展緩緩,但特定市場正在快速采用AR。在制造業中,有超過40%的受訪者表示他們正在采用智能眼鏡,只有4%的受訪者表示沒有興趣最終采用智能眼鏡。和ABIResearch此前的預測差不多,報告顯示制造業在2021年將占據AR市場的近20%。

所以對于國內現階段的VR發展,或許可以將部分眼光轉移到VR/AR技術的工具屬性應用上,一味地趕在技術之前去大規模的創造一些不合時宜的內容,對于很多公司來說并不是一條可持續發展的道路。

而且做VR教育工具的熊劍明也提到,“商業化的工具類應用,其實對技術的快速迭代的需求性不是最高,它追求的是穩定性。”

當然,我們從未否定在未來的消費應用中娛樂必然是占據大頭,做娛樂內容的話,如果想要在這個行業長期生存發展下去,需要明確什么樣的內容是最貼合現階段的硬件體驗的,比如線下體驗店里最火的游戲居然是《水果忍者》。

而做工具類行業應用的公司,其實大部分都已經找到和傳統行業的結合點,正如我們此前報道的亮亮視野,這家AR硬件公司將視野瞄準了安防、工業以及醫療上,在幾年的默默發展中,如今也算是比較成功的AR創企。

其實無論是AR/VR的娛樂屬性還是工具屬性,這兩者之間并沒有什么沖突點,最關鍵的是在合適的時間找到合適的點。

而對于很多公司來說,也要有自己明確的發展規劃,不要盲目的被資本或者夸大的市場牽著鼻子走。

國外的投資機構BorealisVentures的主管杰西·戴維特(JesseDevitt)曾經說過,“不要再向我展示龍了,通過VR你可以制作出一條很漂亮的龍,當你第一次見到它時會覺得非常酷。但到了第20條龍時,它就變得很老套了,倒不如向我展示一些在AR/VR里有用的東西。”

總結

當初扎克伯格買下Oculus的時候,在其Facebook主頁上寫到:想象一下,坐在場邊的座位上享受觀看比賽,坐在有來自世界各地的老師和學生的教室里學習,或者和醫生面對面咨詢,這只需要在你家里安裝這樣一臺設備。

很多行業內人士也堅信,VR/AR在未來將成為下一代計算機的UI(用戶界面),所以在技術還跟不上娛樂發展的同時,國內那些一股腦地追求VR娛樂體驗的不妨停下來思考一下,是不是將技術應用到商業化的工具應用中,或許可以打開一扇新世界的大門。

(審核編輯: 智匯張瑜)

分享